大约是半个月前吧,我在下角看到一个骑着自行车的男子举个牌。具体怎么写的不记得,大概意思是骑到此地没钱了,求赞助。

我看了一眼就走了,不是我冷漠,而是在我无法确认他所说的是否事实,就做傻子。

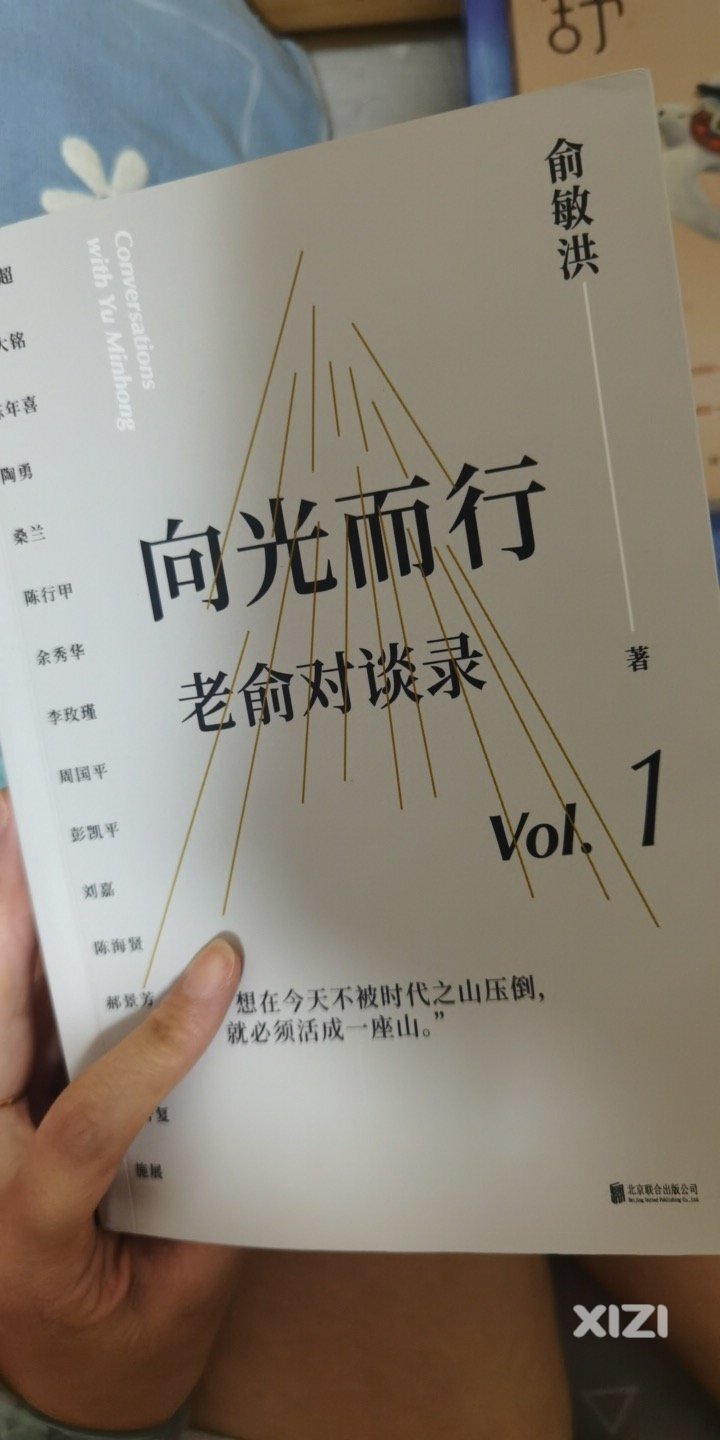

我在看这本书的时候,第一篇就是刘子超的对谈,谈旅行。今年我没出游,旅游于我来既花钱又费时。正因有“成本”,我就得想“收益”,收益是什么?就是我在旅行中听到的、看到的、吃到的,还有,重点是我学到了什么?知识、认知、文化层次学到了什么?如果没有或不能,那么我觉得这样的旅游是不值的。

也正因这种思想,在去一个地方前,除了规划吃住路线外,还要做一个景点的详情资料收集。哪怕是去看个瀑布,我都要知道它的高度、流量、水从哪来、地质等等。注定在会在一个地方待很久。

那么,那些穷游游的目的是什么?

旅行团打卡一样到此一游?那还不如直接去报团,骑行当减肥吗?

还是像我一样慢慢游?那没钱了为啥不找份临时工?哪怕超市促销也够吃顿饭了吧?

还是只为了挑战从南骑到北?不为看风景,不为了解文化风俗,一路化缘过去?

若真如此,那我还是得建议他们出发前准备好所需费用,或者列好可以借钱的名单。若连一个可借钱的人都没有,要么是别人不支持,要么是大家都穷。

若我骑行到一个地方钱花光了,我首先想到的是找工作。实在找不到,那叫老爸老妈亲戚朋友打点钱给我,买票坐车回家。因为都无法自力更生了,说明骑行这个方案就不成熟。想象很美好,现实很骨感。沿街“求助”,别人凭什么为你的穷游买单?