羊城晚报《惠州文脉》154期海报

在惠州,舞狮不仅是一项历史悠久的民俗活动,更是一种融入血脉的文化传承。逢年过节或庆典盛事,民间都会有欢快的舞狮助兴。尤其是春节期间,狮队穿乡过村,精彩纷呈的舞狮贺春活动在惠州街头巷尾轮番上演。对惠州人而言,看一场热闹喜庆的舞狮表演,不仅是对春节最温暖的记忆之一,更是根植于内心深处的精神寄托。

提起惠州舞狮,多数人首先会想到麒麟狮、醒狮或是盖子狮等。其实,在惠东县梁化镇,还有一种特别的舞狮,叫“蓝氏集艺馆斗牛狮”。其根据《西游记》的孙悟空、沙和尚等智擒牛魔王的故事编排而成,主要流传于光长蓝屋村等几个汉族村落,深受当地老百姓的喜爱。据《蓝氏族谱》及祠堂记载,蓝氏集艺馆斗牛狮距今已有300多年的历史。

斗牛狮队受邀参加惠州非遗大巡游活动,颇受市民欢迎 受访者供图

斗牛狮队受邀参加惠州非遗大巡游活动,颇受市民欢迎 受访者供图

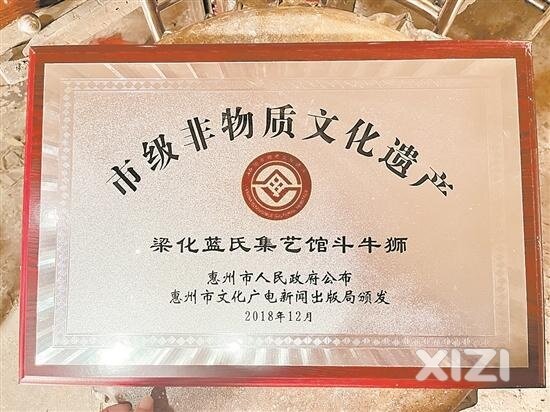

2017年1月,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮被评为县级非物质文化遗产,2018年12月入选惠州市第七批非物质文化遗产代表性项目名录,目前正在积极申报省级非遗项目。

2017年1月,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮被评为县级非物质文化遗产

2018年12月,蓝氏集艺馆斗牛狮被列入惠州市第七批市级非物质文化遗产名录

2018年12月,蓝氏集艺馆斗牛狮被列入惠州市第七批市级非物质文化遗产名录

造型独特,高难度动作舒展流畅

作为惠州极具代表性的传统舞蹈之一,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮有着深厚的群众基础。人们通过舞蓝氏集艺馆斗牛狮,祈求风调雨顺、国泰民安、福禄长寿,寄托对美好生活的向往。其独有的精神内涵、表演套路、仪式规矩、服装道具、音乐与图腾,反映了当地独特的风土人情,成为当地群众加深情感交流,促进社会和谐、联络外迁乡民认祖归宗的文化桥梁。

斗牛狮表演吸引不少市民驻足观看 受访者供图

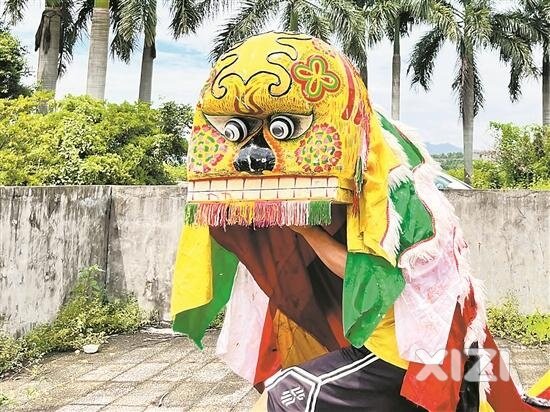

与其他常见的醒狮、麒麟狮不同,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮是哑剧的面具舞,属于傩舞一类,融音乐、舞蹈、武术为一体。其造型独特,具有明显的特征,狮头呈半椭圆形,头顶圆而底部平整,额头硕大丰满,额间刻有王字图形,眼大如铃铛,凸出如牛眼,鼻子硕大凸出为黑色,底部平整,可以自如张合,上下刻有牙齿各十颗,额如狮子鼻口如牛;狮身短小以红黄绿黑为主,中间以白色绒毛点缀凸显狮身斑纹。

斗牛狮表演登台时,由狮子(1人)、阿佗(1人)、沙僧(1人)、猴子(2人)组成。舞斗牛狮时为一人舞,狮身以绳子绑于舞狮者小腿之上进行表演,翻滚、跳跃、穿桩等动作比传统双人舞狮更显灵活。

舞狮全程围绕一张八仙桌展开,两只猴子出场亮相,飞身过桌,紧接着阿佗、沙僧逗引狮子出场,并为其洗脚、破肚。随后,狮子在阿佗、沙僧引导下,始终与活蹦乱跳的猴子在桌上桌下互相嬉戏打闹。整个过程充分展示狮子的喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑,阿佗、沙僧的诙谐、勇敢,猴子的机智灵动,整体表演尽显腾、挪、翻、纵等高难度动作,展示斗牛狮之非遗魅力。

紧接着是武术表演,主要为三步桩,套路为一冲拳、二冲拳、三冲拳、抬脚一鞭、上脚一挑……还有二人对拳桩、空手对双刃、双刀对单挑等表演,充分展示出“浮、沉、吞、吐、援、擒、抓、提”的蓝氏拳法精要。

整场表演时间一般持续约50分钟,以鼓、锣、擦、钹等乐器为伴奏,衬托现场气氛。舞者根据乐器节奏而变换情节,动作舒展流畅、刚柔并济,既展现出中华武术之阳刚,又将传统舞蹈的柔美表现得淋漓尽致,悦耳的曲调与舞台剧情变化扣人心弦,每每引得现场观众拍手叫好。

三百多年历史,以家传和师承为主

据《蓝氏族谱》及祠堂记载,梁化蓝氏第十世祖荣发公,于明朝崇祯十四年(1641年)从广东嘉应州兴宁长乐 (今梅州市五华县) 迁居惠东县梁化镇,并创建蓝氏集艺馆。自此,蓝氏斗牛狮、三步桩拳法等传统文化在惠州流传。

在清朝时期,蓝氏集艺馆斗牛狮在梁化镇光长蓝屋村盛行。据老一辈村民蓝流明、蓝小跳、蓝月来、蓝新容、蓝玉新等人回忆,他们从小就听长辈讲,自从先祖在惠东梁化定居后,因姓氏族人稀少,人口不足200人,为传承武术、强身健体、保护村庄,族中长辈督促年轻一代加强学习传承族传舞狮及附属的蓝氏武术。

“父亲蓝呈生同叔辈的蓝坛玉、蓝陶隆等人学成出师后,曾组织到博罗、惠城等地进行舞狮和武术表演,深受当地群众欢迎。”今年76岁的第七代斗牛狮传承人蓝新容说。

作为当地的传统文化艺术活动,蓝氏集艺馆斗牛狮因各种原因曾中断了一段时间。1979年,光长蓝屋村重新传承舞狮和蓝氏武术,村中不少年轻人对此产生浓厚兴趣,纷纷学习传承。据《惠州市志》记载,1979年以后,惠州舞狮活动重新兴起,不少街道、镇村相继成立舞狮队,各队一般在十至数十人之间。

据悉,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮的传承方式以家传和师承为主。“1961年开始,我跟随父亲学习斗牛狮,四年后便学成出师。1980年开始授徒,教出徒弟蓝燕翔、蓝仕峰等百余人。”蓝新容介绍道,目前村里曾学习斗牛狮的村民有100多人,其中80多人出师进行表演。

第八代斗牛狮传承人蓝燕翔告诉记者,舞狮极其讲究技巧和武术功底,在围绕八仙桌进行的跳跃、翻滚、腾空跨越等高难度动作不是一般人能够完成的,“当年出师考核时,要经过狮队所有人的检验才可以通过。”

蓝燕翔舞斗牛狮活灵活现

如今,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮集观赏性、艺术性、竞技性于一身,既有益身心,又富含民俗文化,成为当地老少喜爱的文娱活动。每当村里有喜庆日子,如入住新房、逢年过节等,大家都以舞斗牛狮的形式送上祝福。

广育舞狮人,探索“非遗+”新模式

走进梁化蓝氏集艺馆斗牛狮的练习场所,一面面锦旗无不在述说着当地村民对斗牛狮的喜爱。蓝燕翔介绍,近年来,梁化蓝氏集艺馆斗牛狮除了在当地表演以外,还经常应邀参加省内各地的舞狮武术活动,如广州、佛山、深圳、惠州等活动。活动过程中,通过与影响力较大的同行交流学习,舞狮队成员开阔了眼界,进一步认识到斗牛狮文化的渊源与意义。

斗牛狮队受邀前往深圳大鹏新区参加表演活动 受访者供图

为了更好地保护和传承斗牛狮,舞狮队号召村民修缮蓝氏集艺馆斗牛狮馆,购置伴奏乐器、表演道具,为学员提供训练场地、道具,并组织开展传承人培训班,对学员进行系统培训。

斗牛狮表演时所用的伴奏乐器、表演道具

“现在舞狮队经常在祠堂门前练习蓝氏集艺馆斗牛狮和武术,并积极主动传授给村中的年轻人与学生。只要他们愿意并达到适合年龄,来到祠堂门前就会有师傅教授斗牛狮。”蓝燕翔说,现在学员主要以中小学生为主,多在晚上茶余饭后前来学习。每逢寒暑假,小朋友们会热情高涨前来训练,其中最小的才10岁。

斗牛狮队常在祠堂门前练习舞狮和武术

近年来,在当地政府、文化部门和村委的支持下,舞狮队得到更好的发展,设有组织机构,由专门的人员开展日常工作,经常利用镇、村文化广场活动中心开展斗牛狮培训工作。蓝燕翔告诉记者,蓝氏斗牛狮不仅是一种民间艺术形式,更是一种具有活力的文化现象,为了让更多人认识、理解和欣赏蓝氏斗牛狮,目前正积极申报省级非遗项目。

“斗牛狮是民间特色舞蹈,也是非遗产物,它来自于民间、发源于大众,是世代相传的宝贵精神财富,具有颇高的艺术价值和传承价值,要为更多人创造接触斗牛狮的机会。”梁化镇相关负责人介绍,会积极探索“非遗+”模式,将非遗文化与时代、产业及教育有机结合,不断激发传承活力,摸索新时代非遗传承的“破圈”之路。“目前正与其他部门协商‘斗牛狮进校园’,因为这不仅能让孩子们真正地接触并了解传统文化、激发他们浓厚的传承兴趣,还可以通过舞狮训练锻炼身体。”

接下来,当地将继续深入挖掘斗牛狮非遗的历史内涵,加大人才培养,推进斗牛狮非遗的长效保护和活态传承,并积极参加富有时代性的民间文化艺术演出、比赛等活动,让非遗在继承的基础上发展,在发展的过程中传承。

策划、统筹 | 羊城晚报全媒体记者 陈骁鹏

文、图 | 羊城晚报全媒体记者 杨锦强 通讯员 曾世立

来源 | 羊城晚报

责编 | 朱光宇