作者 | 醉酒大鲨鱼

文章来源 | 格隆汇楼市

惠州“腰斩”已经是事实。

新老业主以及开发商之间的博弈,到了最关键的时刻。

都说,买房的路上,惠州的海,装的都是深圳人的眼泪。

这么说,有点夸张,但惠州的房子真的快跌到裤衩都没了。

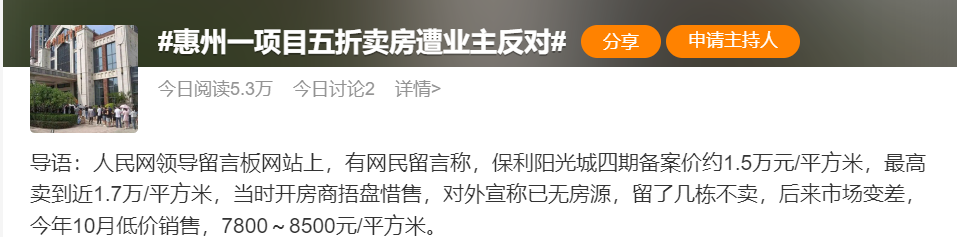

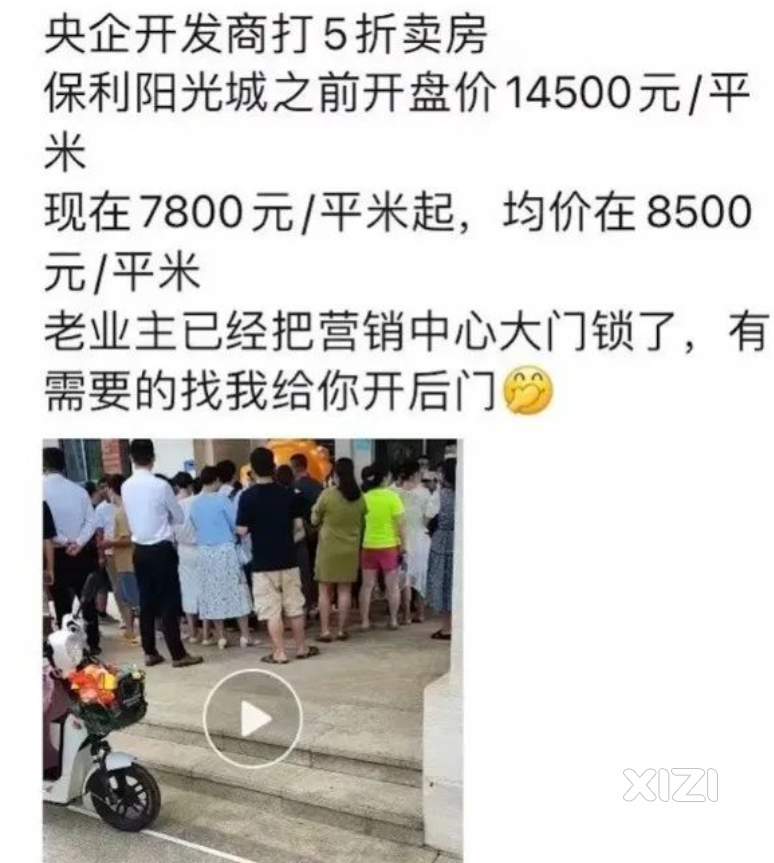

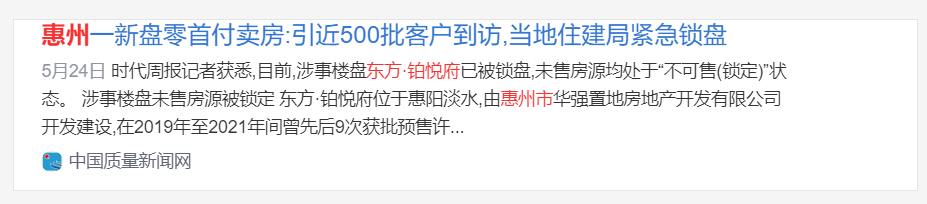

中秋国庆小长假一结束,惠州惠阳区的保利阳光城四期“5折卖房”上了热搜。

这个楼盘是临深一线楼盘,15分钟左右车程就能到达深圳市坪山区沙田地铁站。

原本备案价约1.5万/平,最高卖到1.7万/平,开发商今年10月把留存房源7800-8500元/㎡再售。

而且中秋国庆假期降价消息一放出,售楼部就挤满了要买房的人。

结果隔天老业主就坐不住了,不仅把售楼部围了起来,还在“领导留言板”进行了留言反馈。

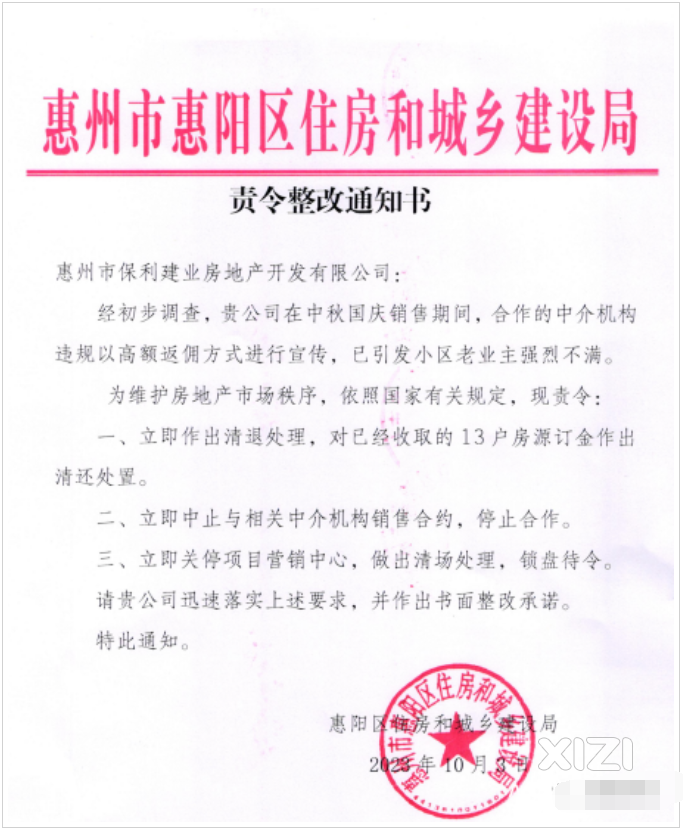

最终惠州官方火速出面整顿,下发整改通知书。

不仅全面封盘,还让开发商与合作的中介停止合作并将收到的13套房源定金全部退还。

既然老业主不同意,开发商又急着卖房,那么有没有能让,新老业主和开发商都满意的三全办法呢?

如果纯粹从投资的角度来看,还真有。

开发商卖不出去的房子,老业主再按当初的买入价人手接一套,把价格保住,然后自己的小区再齐心协力调控房价,想卖多少钱就卖多少钱。

这样,开发商的房子卖掉了,老业主的小区价也保住了,新业主也买到了想要的房子。

但是这样的办法是个烂办法。

长远看,老业主很难阻挡得了房价下探的趋势。

因为就算这次业主的群诉获得了成功,保住了小区的房价。

但架不住房企急需回血重生,开发商有一百种进行降价处理的办法,也架不住市场真正的自由买卖力量。

- 有网友说这是开发商策划出来的营销套路,主要是想占用一下买房人的现金流。

不管是不是出于这样的目的,事实上惠州早就已经是骨折。

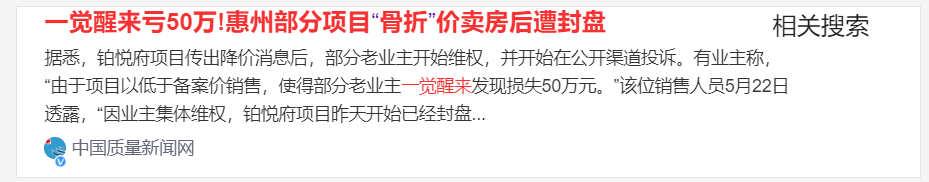

怕是大家都已经忘记了今年5月初,惠州甩卖的几个楼盘。

惠州的臻悦府,原价是1.47万/㎡,最低降到6600元/㎡,折算下来差不多4.8折,被投诉封盘。

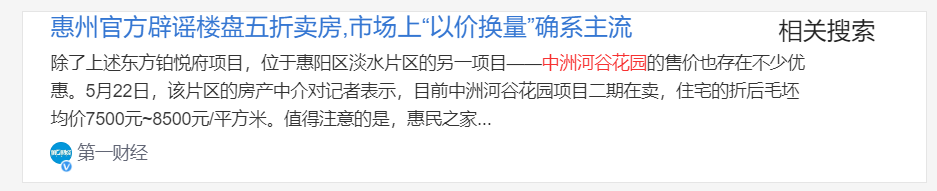

惠阳的中洲河谷花园,从年初1.1万降到7000元/㎡,降了差不多40%,被投诉封盘。

再看惠州东方铂悦府。

备案价1.5万/平,当初降到8600元/㎡,还送车位费和物业费,同样也引起老业主的不满和抗议,最终导致楼盘被锁定。

当时惠州官方回应,楼盘降价是市场行为,只要没高过备案价就行。

虽说如此,但随着东方铂悦府降价事件的发酵,官方回复的口径再次转了向。

5月20日,发布《关于整顿房地产市场、严厉查处违规销售行为的通知》,涉及五“严”举措。

5月22日表示,网传折扣低至4.8折系误读。

要知道,在4月28日,惠州出了明确的政策函,对在惠阳区内购买商品住房给予特价、团购折扣,折扣可低至八折。

而到了9月22日,降价的尺度在原来最低8折的基础上,团购折扣完全放开。

这说明,明面上,惠州是鼓励打折了的。

老业主即使不接受也没办法,现在房子是真的卖不出去,整个惠州都是这样。

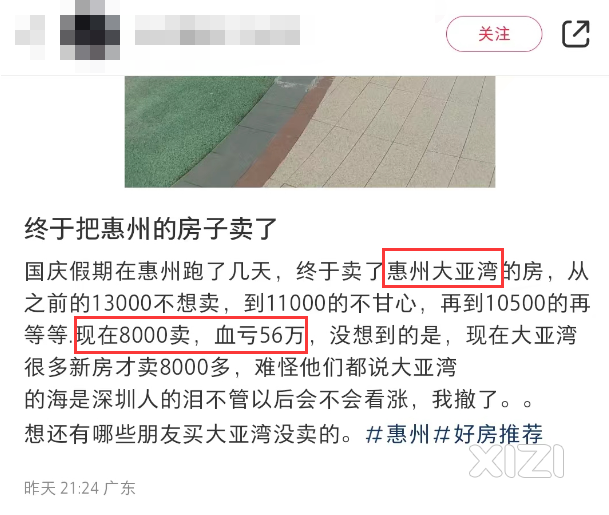

大亚湾的二手房,从一万三到一万一,虽然不甘心,调到了一万零五百,等到真正成交才八千,血亏56万。

而惠州的八千还能卖得出去,已经算幸运。有人一万二买的房子,一路降到9000,挂了2年都没人问。

就算是城区的房子,从86万降到70万,还是没有人买。

所以,惠州现在的房子,要么得狠心降价才能卖得掉,要么就放平心态,留着房子躺平好了。

惠州楼市撑不住,最根本的原因,除了房多,更多是自身产业和发展缓慢的问题。

房子多,这一点已经不需要多说什么。

去过惠州的朋友都知道,沿着惠州的一些主干道,非常密集的超高层小区迎面而来的压迫感,懂的都懂。

同地段的项目,差距并没有想象中的大,天量房源的情况下,能选,能挑的竞品非常多。

但这么大体量的房子,在产城融合的今天,惠州能拿得出手的产业,就只有电子信息产业、石化产业。

这两个产业,前者2022年总产值首次突破5000亿元,后者2022年产业集群规模为3450亿元。

而2022年惠州的GDP为5401.2亿元,说明剩余的产业,贡献非常非常小。

那么是不是惠州不想发展其他产业?

事实并非如此。

惠州已经非常努力,但有心无力。

惠州谈了很多宏图大计,规划了非常多的重点项目,不少已经谈好并且陆陆续续推进。

比如今年8月顺利封顶的惠州保税物流中心,作用是联动惠州海、陆、空物流流转需求,打造成为综合保税区或跨境电商国家级产业园区,总投资额约3.7亿元;10月惠州博罗燃气热电联产项目正式动工建设。

但随着时间的推移,还是有不少不可避免地流产了。

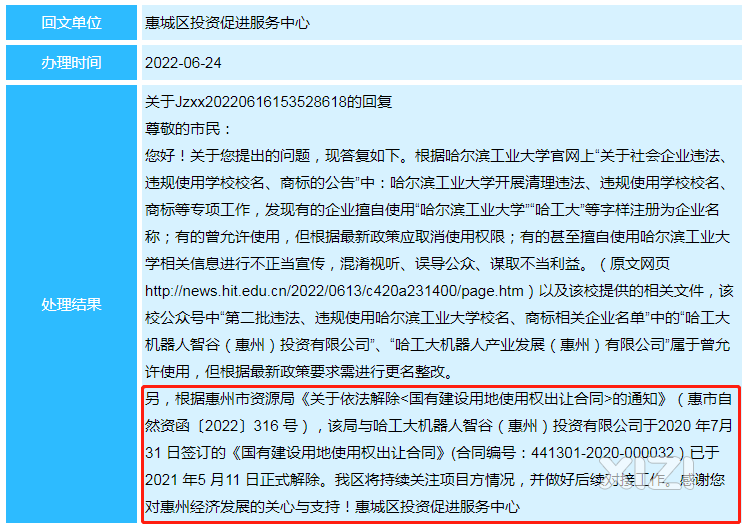

比如已经谈好的哈工大机器人智谷,被爆违规使用哈工大校名及商标,被解除合同。

比如600亿的万有国际文旅项目今年4月宣告凉凉。

就算是引进的新产业,也仅仅只是承接了深圳,广州,东莞的组装工厂,核心的销售和研发部门,还是没有跟着来惠州。

比如比亚迪,工厂转移了一部分去惠州,但核心部门还是留在了深圳。

说明,惠州的工业底子并没有想象中的好。

还有更直观感受,那就是惠州基础设施的更新,跟不上发展的需求。

比如仲恺大道,修了这么久,都还没完全修好。

比如惠州海岸的城建。

惠州有非常好的海岸资源,但去过旅游的人回来,最大的反馈不是海边不够美,不够浪漫,惠州风景不够好看,而是觉得相比广东其他滨海城市而言,海边的城建设施真的差太远了。

所以,惠州真的承载不住这么多房子。

而且现在就算是深圳、广州,这样坚挺的城市,面对下行周期,都没办不选择打折、降价。

就更不用说,惠州GDP不到广州、深圳的五分之一了。

作者观点,不代表格隆汇立场