文/特约撰稿 陈泽祺 图/王小虎在惠州,提及邓氏,盐业、教育是焦点话题,历史上,惠阳淡水邓氏家族以盐贩起家,历经几代经营,实现阶级晋升,跃升为惠阳当地的名门世家。其中,出现不少亦商亦政亦文、于国于民有贡献、有影响力的人物。

透过这些人物,可以看到邓氏家族在教育及家风传承上的文脉延续,从家庭教育延伸到桑梓教育,再到带动民风的进步,邓氏家族史上可圈可点的事迹有不少:“铁笔御史”邓承修创办崇雅书院,为近现代中国培养了郑仕良、邓仲元、邓演达、叶挺、郑怀昌等杰出代表;后人邓梦湘在惠州首座女子学校“惠州振坤女子学堂”成立初缺乏师资的情况下挺身而出,勇担总教习一职,推动当地女子教育的现代发展;始祖邓奕贵在淡水开基后至今百余年,邓氏坚持设教育津贴,鼓励族内学子奋发向上……文明家风代代传,本期“惠州名门世家”让我们走近惠阳淡水邓氏。

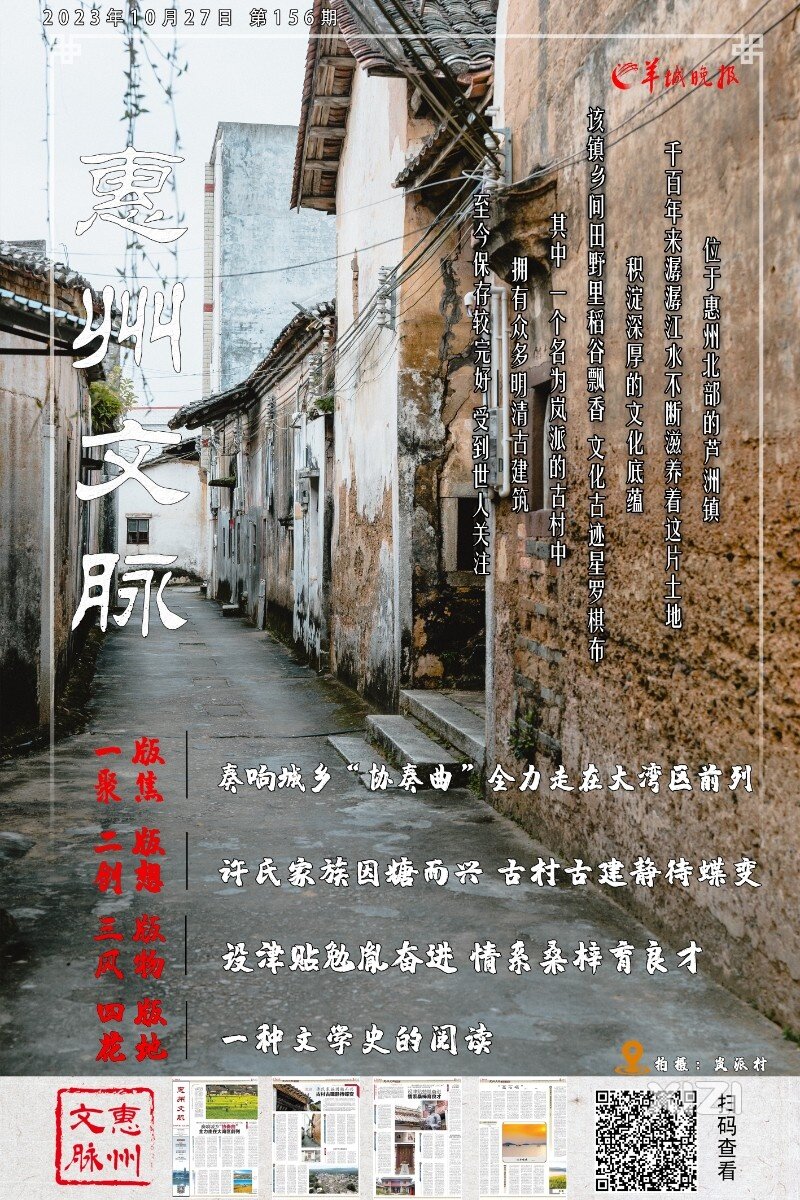

邓氏家族史展陈

邓氏家族史展陈

“孝悌”“仁义”融进家训祖训

“孝悌”和“仁义”被浓缩进了邓氏家训祖训,也在家庭教育和日常的生活中践行。“仁义”在邓氏家族的发展中,集中体现在乐善好施。

邓奕贵是惠阳淡水邓氏开基始祖,其父亲邓利生在新安县大鹏城经营盐业,后邓奕贵到惠承办东江盐务,生意规模由小到大,越做越强。得以发家致富的邓奕贵并未视财如命,反而秉承乐善好施的优良品德。《惠阳淡水邓氏族谱》中记载了乡友对他的评价:“公生平孝友慷慨,乐善好施,积德承先,创业裕后。”

言传身教是最好的教育方式,邓奕贵有四子,虽从事不同行业,或从商,或从政,但在他的影响下,四子间相互辅佐,将乐善好施的美德发扬光大。

据记载,次子邓云龙精明好善,见识超卓,从小帮助父亲创业,在耳濡目染之下,尽管掌握家族大权,但能够身无蓄财、公平正直。三子邓兆龙豁达大度,智略有为。他壮年时继承家业,守而兼创,扩大盐业务,家产日增,但不蓄私财,慷慨好施,曾自告奋勇去招安洋匪,捐备军需数以万计,和平解决相关问题,人们广为称颂其功德。四子邓从龙生平耿直,慷慨好施,在乐善好施方面,“不仅子肖父,而且弟效兄”。设教育津贴勉励族内学子

在古代的阶级分层中,士农工商相对固定,邓氏家族何以从盐商转变为官宦世家?

惠阳淡水邓氏家族格外重视教育,几乎历代都设有公积金,希望子孙能够接受知识教育,为子孙的未来筹谋。《惠阳淡水邓氏族谱》记载,“奕贵公开创盐埠,赚来的钱成了‘津偿’(即公积金)”。这些公积金除了用来救助贫困危厄之外,就用来办邓屋私塾学校,对凡考取秀才以上的人分等级给予长期生活和学习津贴,或给予特別奖励。邓承修创办崇雅书院(即崇雅中学),也受到公益金资助。

直至今日,该传统还在延续,改革开放之后,邓氏宗族以集资的方式,筹集150万元人民币,成立“邓氏奕贵福利公司”,投资建设了3700平米厂房出租,70%还本付息,余下30%作为福利基金用于宗族公益事业开支,其中重点就是资助教育。每年对考上大学和成绩居班级前三名的中小学学子予以奖励,其中考上重点大学的奖励3000元。2023年还专门在祠堂举行仪式,给7位学子颁发奖金奖状。

据记载,惠阳淡水邓氏非“万般皆下品唯有读书高”的腐儒家族,而是非常重视技能教育、知行努力合一的士大夫家族。惠阳淡水邓氏祖先谆谆叮嘱子孙后代应有一技之长,强调在社会上应有立足之本,《南阳邓氏训子课孙三事》“功术艺”中提到:“学术艺为终身之本,有一艺成,己身依食可无亏”,并且耳提命面子孙在所从事行业勤恳努力、远离恶习,“举家之衣禄系焉,不可不勤也”“或业儒、业农、业工、业金,皆须夙兴夜寝,毋好闲游、怠懒,毋嗜酒贪花,毋嗜烟赌博,以致荒功废业,贻误终身也”。摒弃职业偏见,人应有一技傍身、勤恳努力、远离恶习等族风祖训在惠阳淡水邓氏身上得到延续。

得益于此,惠阳淡水邓氏后人才能在四海皆有立足之本,才有《惠阳淡水邓氏族谱》中所记载的“自是支分派衍,继继绳绳至于今日。计全族老少男妇达千人,惟其中或迁居惠州,或侨居南洋,移居稔山、平海。考诸族谱,多付阙如”。心系桑梓 情倾教育

一方水土养一方人,惠阳淡水邓氏不仅注重家风家训的教导,而且推己及人,力所能及地回馈桑梓。从教书到创办书院,从传承书法艺术,到助推惠州女子教育起步。惠阳淡水邓氏心系桑梓,用行动传承优良学风。

“铁笔御史”邓承修生命中的最后三年是在惠州度过的。他将报国无门的热血,全部浇筑在振兴桑梓教育上。应当地知府之请,邓承修主讲丰湖书院,教书养母,以卖字补贴家用。

邓承修雕像手捧书卷,目光如炬

邓承修雕像手捧书卷,目光如炬

清光绪十五年(1889年),邓承修在淡水圩创办崇雅书院。淡水坊间有一传闻:“相传还乡之后的邓承修不仅没有奢侈的生活习惯,相反手头还拮据得很,说是‘教书养母’,却没有交过伙食费。年迈的老母亲看着心里就纳闷,没办法之下就吩咐仆人每顿都让邓承修吃咸鸭蛋,让他知道家境不好。可是邓承修对天天吃鸭蛋显得毫不在乎,倒是把身边的丫鬟给急坏了。”

邓承修故居——壶园

事实上,谢官还乡的邓承修,将其毕生所得的俸禄,很大一部分奉献给了亲手创办的崇雅书院。书院有楼一座,设三个班,学生有一百多人,邓承修亲任山长,以“端学术,正人心”为学规,为乡梓育教人才。近代史上赫赫有名的欧榘甲、郑士良、邓仲元等人,都是师出崇雅。新民主主义革命时期,淡水地区第一面红旗就在崇雅中学升起。崇雅书院楼也曾是广东革命政府东征军行营旧址。

惠阳淡水邓氏家族女子也毫不逊色。清代末年,女子教育逐步走向开放。1908年,惠州第一所女校“惠州振坤女子学堂”成立,因缺乏足够的师资,向邓承修之女邓梦湘抛出橄榄枝。邓梦湘在家族优良家风的影响下,勇担“惠州振坤女子学堂”总教习一职,为当地的女子教育贡献一份力量,惠州现代女子教育由此蹒跚起步。“三风”竞起 促民风进步

惠阳淡水邓氏作为惠阳的名门世家,以优良家风带动民风乡风向上向善。邓奕贵以不蓄私财好善乐施传承仁义之风,邓承修以面对强权的铮铮铁骨志气传颂爱国之风,邓乃燕以杀身成仁的决绝之势传扬革命之风,这对近世惠阳、惠州社会风气产生重要影响。

几代赓续爱国情,爱国蕴淳朴民风。邓承修的曾祖父从龙公曾跟着曾伯祖父一起招安洋匪,捐备军需,数以万计,维护了淡水地方秩序,促进了当地安宁。承修曾官至御史,对权倾一时的李鸿章的“卖国”行为秉笔直言,大胆弹劾,不畏生死。中法战争之后,担当勘界重任的邓承修,不畏法国的威胁,据理力争,寸步不让,致力于维护国家疆域完整。如此铁骨铮铮的人物,历史是不会遗忘的,民众也会铭感于心。今广西友谊关(原镇南关)挂有邓承修遗像,以记其功绩,中越交界处,仍立有邓承修当年立的勘界碑。

爱国不能仅停留在口号层面,更需要通过实际行动来展现。到了民国时期,邓氏家族不乏热血男儿,他们忧国忧民,投笔从戎,不惜马革裹尸。从家庭教育的言传到爱国教育的身教,爱国之情传颂,社风民风为之一振。

光绪十四年(1888年),邓承修因病辞归,在惠州主讲丰湖书院。其次子仲果随侍受教于左右。承修为让儿子接受新思想的熏陶,特地将其介绍给康有为。光绪十七年(1891年),康有为在广州长兴里创办万木草堂,聚徒讲学,传播维新思想,培养变法人才。在万木草堂初期,“仰高祠共学者,则约为五十人而已”,其中就有邓仲果。邓承修不固步自封,主动送儿子接触新思想,这既有保家族繁荣昌盛的缘故,又希冀国家民族命运能够迎来新的转机。

晚清时期,孙中山先生领导的革命运动风起云涌,邓氏后人邓乃燕深受鼓舞加入同盟会。族谱记载,其“聪颖负才名,尤擅诗赋书法,愤清廷无道,外患日侵,专制政体不适,于现代潮流非推翻之不足以挽危局”。一身正气的邓乃燕参加了辛亥年(1911年)的黄花岗起义。黄花岗起义失败后,乃燕深感“时机已迫”,与邓仲元一起,在淡水号召四乡民众,以所办淡水民团为主力军起义,猛攻惠州城。是役,清军闻风丧胆,“一经败退,即树降旗”。然而,身先士卒的邓乃燕却在功成前阵亡,终年38岁。

【文脉链接】

一门三代书法传家

文/羊城晚报记者 林海生

惠阳淡水邓氏经商起步,后入仕途,文化教育书法艺术各领域发展呈百花齐放之势,出现了一门三代书法大家。据雅昌艺术论坛“片羽轩”介绍,在惠州,晚清名臣、“铁笔御史”邓承修一门三代,如女儿邓梦湘、儿子邓仲果、重孙女邓梅孙等,都以书法名世。

邓承修生平工诗,尤擅书法,行书、楷书皆擅,他的书法因“瘦硬自成一家”,被论者称为“铁画银钩”。爱国诗人丘逢甲称其书法出自猛龙碑。如“何处下渔竿”为青石刻联,邓承修撰书,字体挺劲中有秀雅,流畅自如,自成一家,其墨宝为贵重文物,现由惠州市博物馆收藏。今人对其手书楹联、诗文、日记、奏稿,均视为异宝,凡有所见,莫不以重购珍藏之。其书法作品纳入《广东历代名家书法》。

邓梅孙在民国期间曾任惠州一中教师,带动许多学生学习书法,每年均举行全校书法比赛,培养了不少书法人才。1927年,年幼的邓梅孙跟随其父邓仲果到访上海《良友画报》编辑部,以邓梅孙的习作见示。邓梅孙年少即才,现场写下了“良书良画良功永,友直友谅友多闻”的联句。有趣的是,《良友画报》在1927年第15期中介绍了只有八岁的邓梅孙写的字以及其与父亲的照片,并称“女子写字未必不如男子”。

1939年夏,邓梅孙在广东曲江(战时省会)与广东艺专校长赵如琳,画家唐曼婿、沉逸千,音乐家黄友棣,艺术家黎冰鸿、罗映球、钟煌之,及诗人吴厂等组成“人文艺苑”,合共十人,每人各治一艺,其中有国画、西画、书法、金石篆刻、音乐、戏剧、建筑、木刻、诗歌等,邓梅孙正因其出色的书法艺术掌“书法”一艺。

就目前来说,与书法名声相比,邓梅孙书法作品流传较少,拍卖纪录散见其早期书法。其父邓仲果则更少了。

辛亥元勋邓仲元 崇雅书院杰出学子

文/羊城晚报记者 林海生

惠阳淡水邓氏不仅注重家风家训的教导,而且推己及人,力所能及地回馈桑梓,单就邓承修创办的崇雅书院,在近现代就走出了不少杰出人物。

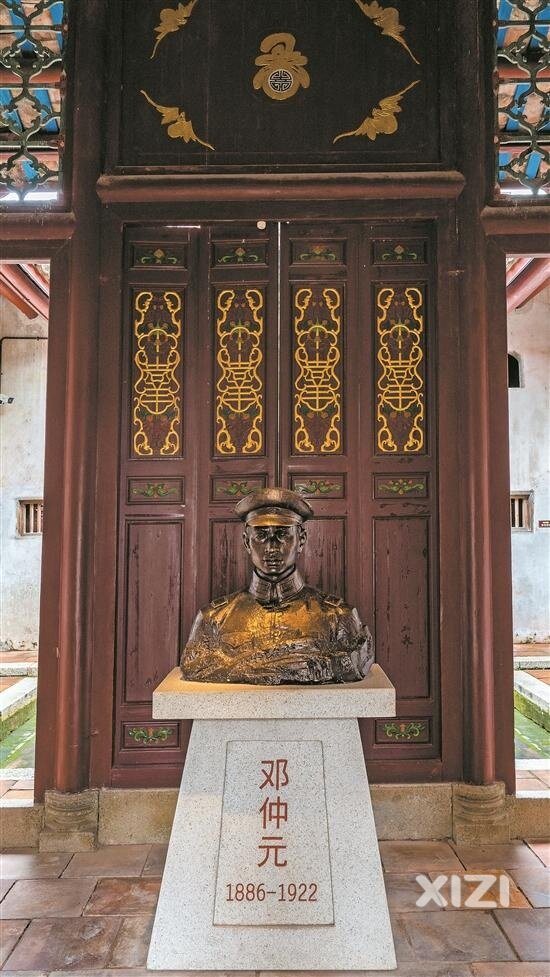

辛亥元勋、民国名将邓仲元是其中的代表,他治军极严,讲政治、讲作风、讲意志,仅用短短一年时间就打造出训练有素的粤军第一师,李济深、邓演达、叶挺、叶剑英、陈铭枢、陈济棠、蒋光鼐、蔡廷锴、张发奎、薛岳、罗卓英……这些鼎鼎大名的民国风云人物,皆出身粤军第一师。据记载,第一师战斗力极强。

值得一提的是,邓仲元旧居与邓承修故居仅一墙之隔,2015年成为省级文保单位。旧居内展览内容分为“客家子弟,崇雅精英”“辛亥元勋,护法干将”“驰骋闽桂,粤军灵魂”“一代英烈,千古流芳”四大部分,很好地重现了邓仲元短暂但光辉夺目的一生。

邓仲元(1886年—1922年),别名铿,原籍广东梅县,因其父在广东惠州惠阳淡水经商,从而落户淡水。仲元童年喜听太平天国故事,对孙中山先生的革命事业极为向慕。

邓仲元雕像

邓仲元雕像

1910年广东新军起事失败,同盟会人士再接再厉,筹备在广州重新起义。著名的黄花岗之役前,仲元为掩护党人活动,乃慨以其父开设在小东门之广丰米店为担保,使立足问题为之顺利解决。黄花岗之役失败后,仲元又复收容若干同志,潜伏下来,继续从事革命运动。

1911年武昌起义后,同盟会香港统筹部决定迅速响应,谋克广东,以为声援。除由胡汉民、朱执信负责广州任务外,复于各江成立四个军,其中,以东江为第一军,邓仲元任该军参谋长以为辅。惠州起义先从淡水发动,当时敌众我寡,敌强我弱,激战数日,几濒于危,卒因仲元身先士卒,加上有土著帮会为助,终于击败敌军,进逼惠城,迫使清提督秦炳直投降,并收其部将洪兆麟为团长。翌日,广州亦告光复,则与惠战之先声夺人有影响焉。

邓仲元热心于革命,他的一生都在为孙中山革命大局尽力。1922年3月21日,邓仲元亲赴香港接其老师周善培来广州,傍晚抵达大沙头广九车站时被人暗杀,经抢救无效于23日去世,终年36岁。

孙中山痛失良将,追授邓仲元“陆军上将”,安葬于广州黄花岗。孙中山亲题墓碑,胡汉民撰写“陆军上将邓仲元墓表”。1929年7月24日国民政府令拟照上将阵亡例给恤。

来源 | 羊城晚报

责编 | 朱光宇