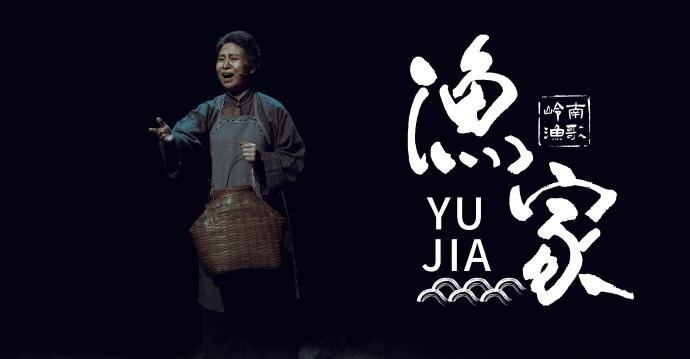

渔家

清明的雨仍在淅淅沥沥,在江北逗遛着,迟迟未肯散去,傍晚楼下穿行的车辆又多了起来,想必是载满着沉甸甸的哀哀乡愁,载满着远离故乡的无奈,人毕竟要活着。人活了一辈子什么最重要?是金钱,是事业,是亲情,还是生命?

我们走在通往市文化中心的路上,遇着一对年轻的夫妇撑着伞,推着婴儿车,在雨中慢慢地走着,几家路边大排档的简易遮雨棚己支设在路边,一张张的圆桌也已摆放整齐,有三两桌的食客围坐着,招呼着点菜闲聊,平静的生活又回到了从前模样,我想这就是人们所说的“岁月静好”吧!

今晚八点,惠州首部大型岭南渔歌音乐剧《渔家》在市文化中心加演,这是一部取材于惠东疍家渔民故事,以海生叔、秋雁、向岸一家人的前途命运为主线,巧妙联结亲情、爱情和家国情,描述渔民艰苦生存环境以及在岁月变幻下的心路历程。

偌大的舞台上,张喜英(渔歌国家非遗传承人)饰演的老年秋雁独自在聚光灯下,开始讲述一个疍家人的故事,紧接着一段《留条鳗仔科菜头》的疍家渔歌响起,抒情、咏叹,婉转而略带淡淡忧伤,“头帆扯起尾帆导,细妹喊兄去开头,讨有讨无贪早返,留条鳗鱼科菜头……”《渔家》音乐剧正式缓缓拉开帷幕。

向岸,海田镇人,在外回乡途中遇匪劫,掉海后被以海为生的秋雁、海生叔一家人救起,在疍家生活期间,向岸感恩海生叔一家,跟着打渔晒网,向岸识文断字,秋雁一副好嗓子,两人日久生情、热恋。“来(阿)唱流(阿)水退干干(那),一对龙虾藏礁(阿)脚……”朗朗上口的韵调,浅显易懂质朴纯真的歌词,夹带着海洋气息的歌声,让人怡悦,赢得台下观众的阵阵掌声。

过去疍民仅生活在海上,没有受教育和岸上居住的权利,不准与岸上人通婚,终日以渔船为家、与大海为伴,“出海三分命,上岸低头行”是他们旧时生活的真实写照。不久,他们遇上海霸魁哥,其手下抢夺渔获,海生叔苦苦哀求,向岸热血反抗而不敌,幸而被向岸三舅何七赶到所救。

向岸因母病回家后被父逼婚,其父坚决反对向岸与疍家女秋雁相恋。家法族规森严,高门大户的封建文化让向岸不得不奋起反抗。秋雁苦候向岸不归,渺无音讯,她的歌声:“海枯石烂不变心,苦海茫茫心作舟,苦水直往心里流……”听众无不为之落泪,闻之心痛。

期间,海霸魁哥带人登船欲强抢秋雁,打死海生叔并抛向大海,秋雁抗挣跳海亡命。后向岸在母亲、三舅的帮助下逃离向家,但在陆儿嘴逃离的过程中向岸与秋雁走失,向岸在三舅引荐下参加革命,坚信“我有信仰定变天”,而秋雁则被海霸魁哥抓住,她受尽磨难,痛苦至极,决心不再开口说话,人们都当她是哑巴。“日(阿)日(介)想哥(啰),日日深思(阿)想你(阿)哥,泪淋淋(哎),阿哥无心(阿)勿惹我,惹我晚晚难入(哎哎)……”歌声让人揪心、沉思。

剧尾旁白的歌声:“海燕海燕飞呀飞,何时知家归,不是不问路,梦里己相会……”改革开放后,向岸回到阔别半世纪的家乡,满头银发,驼背弯腰,不复当年帅气模样,他在寻找秋雁,在码头的旧渔船上,认出了当地人口中的“哑婆婆”就是他苦苦寻觅的秋雁,一声撕心裂肺的“秋雁”,秋雁手中的木盆随之跌落……,这一幕道尽了人间重逢心酸的沧桑,观众为之落泪。

碧水青山荡春风,渔歌不与旧时同!

昔日,渔歌以浪为枕,对月而歌。看似浪漫,实则充满无限的孤独枯燥。渔歌从侧面体现了惠州生于江海、居于舟楫、随潮来往、捕鱼为生的渔民的文化发展、历史变迁。歌剧中的那些人、那些事,更是新中国成立前后的缩影和社会精神变化的折射。

今日,佳话再谱新篇。惠州将这种来自大海、夹杂着清凉海风的疍家曲调歌声,传承发展、丰富创新,创作了音乐剧《渔家》,这也是全国首部以渔歌为底色的音乐剧,从此渔歌焕发了新生命。

人活了一辈子什么最重要?人活一辈子最重要的,是我们每个人心中高贵的信仰,信仰它是人生旅途的灯塔。只要它还亮着,人生就有憧憬和希望。

历史川流不息,发展永无止境。当历史文脉融入现代生活,《渔家》因而实现渔歌传承从歌到剧的转变。向上向善、刚健朴实的岭南文化气息扑面而来。“登得上城楼、望得见古塔、记得住乡愁”的一幅文化长卷,正在惠州大地徐徐展开……