主动脉是人体最大动脉,起源于心脏,犹如向全身供血的管状“高速公路”。随着人们生活水平的提高,主动脉疾病的发病率也呈上升趋势。

这些“爆血管”的病,原来可以这样治疗

主动脉是人体最大动脉,起源于心脏,犹如向全身供血的管状“高速公路”。随着人们生活水平的提高,主动脉疾病的发病率也呈上升趋势。

惠州市第一人民医院2014年成立介入血管科,逐步完善综合介入和外周血管介入治疗学科建设,取得了明显成果,初具规模。随着介入诊疗水平的不断提高,越来越多患者得到及时有效的救治,也提高了患者的生活质量。那么,血管内介入治疗究竟能治疗哪些主动脉疾病呢?

1

“不定时炸弹”腹主动脉瘤

今年66岁的李大爷,曾经罹患感染性腹主动脉假性动脉瘤,在惠州市第一人民医院接受治疗。腹主动脉瘤不是人们常说的“肿瘤”性疾病,是一种良性的血管疾病。一旦动脉瘤发生破裂出血,死亡率非常高,往往来不及就医而导致失血过多死亡。

因李大爷本身有肺结核、糖尿病史,机体抗感染能力差,在治疗上需要严格的抗感染治疗,一旦形成假性动脉瘤,必须手术治疗。

腹主动脉假性动脉瘤手术方式有外科手术置换及介入微创治疗,外科手术不仅手术创伤大,手术风险也特别高,恢复慢;介入微创治疗具有创伤小,恢复快,住院周期短等优势。考虑到李大爷的情况,惠州市第一人民医院经会诊后,最后将患者转入介入血管科治疗,在全麻下行微创介入治疗。

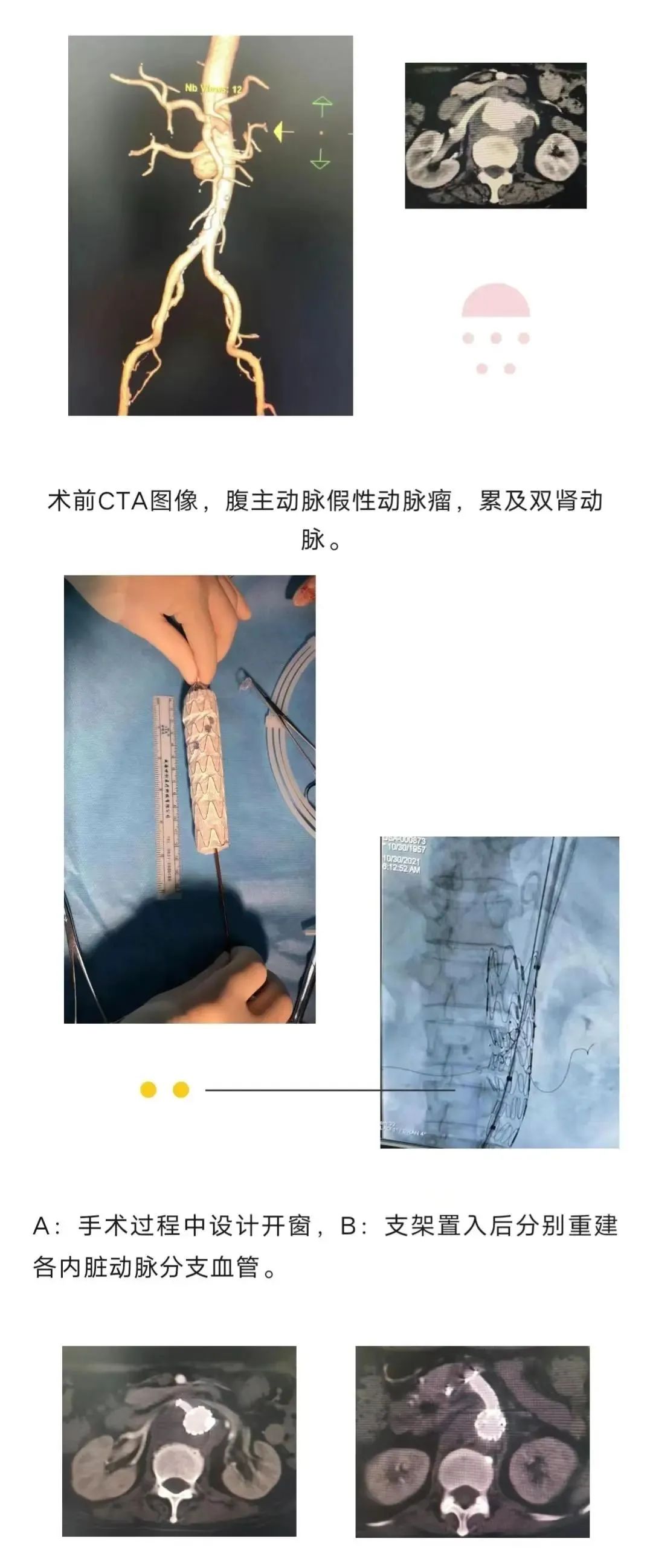

惠州市第一人民医院介入血管科主任王革认为,该病例难点在于假性动脉瘤位于内脏动脉区,分别是主要供应肝脏及脾脏的血管:腹腔干动脉;供应肠道的血管:肠系膜上动脉;供应肾脏的血管:双肾动脉,常规介入治疗方案不可行。

如何重建内脏分支血管是一个难题,那么体外开窗技术成为一种可行选择。大致是在支架上面根据各分支血管位置开出相应大小的“洞”,然后再把支架装回去,经肱动脉和股动脉把支架送入指定位置,分别重建各内脏血管分支。这一项技术在当前是前沿技术,要求术者不仅要对各内脏动脉解剖位置了熟于心,而且还要有高超的缝合、对位技巧,对术者是一个挑战。

介入手术后,复查CT显示各分支血管血运重建良好,假性动脉瘤隔绝完全。李大爷康复出院,在后续的随访中,整体情况良好。

当年纪大于50岁,有血管疾病高危因素,如吸烟、有血管疾病家族史、高血压病史、高血脂病史或有其他部位动脉硬化等,建议进行腹部B超进行初筛,必要时行CT检查,如发现有腹主动脉瘤特有体征,需进行腹主动脉CTA检查,当瘤体直径大于5cm或增大过快,就需要进行介入治疗,如发现动脉瘤破裂、有疼痛症状时也需要治疗。

2

“生死时速”挑战——主动脉夹层

今年四十多岁的张强,曾因如刀割一般的胸痛来到惠州市第一人民医院就诊。通过系列问诊、检查后,张强最终被确诊为致命的高风险疾病主动脉夹层。

主动脉夹层是各种病因导致主动脉壁压力增加或结构变化,血管内膜出现破口,在高速高压的血流冲击下,导致内膜及中膜分离,形成“假腔”,是一种危及生命的重大疾病,最常见的诱因为高血压,就是老百姓常说的“爆血管”。

这种病具有病情凶险、突然性等特点,是猝死(突然死亡)的常见原因之一。此病根据主动脉夹层发生的部位分为Stanford A型和B型。A型夹层病变位于升主动脉或主动脉弓,自然病死率可达到50%,住院病死率仍高达20%,大多数需行急诊外科手术。而B型夹层病变位于降主动脉,发病时间2周内为急性病变,近年来临床上多采取介入治疗,即腔内修复术。

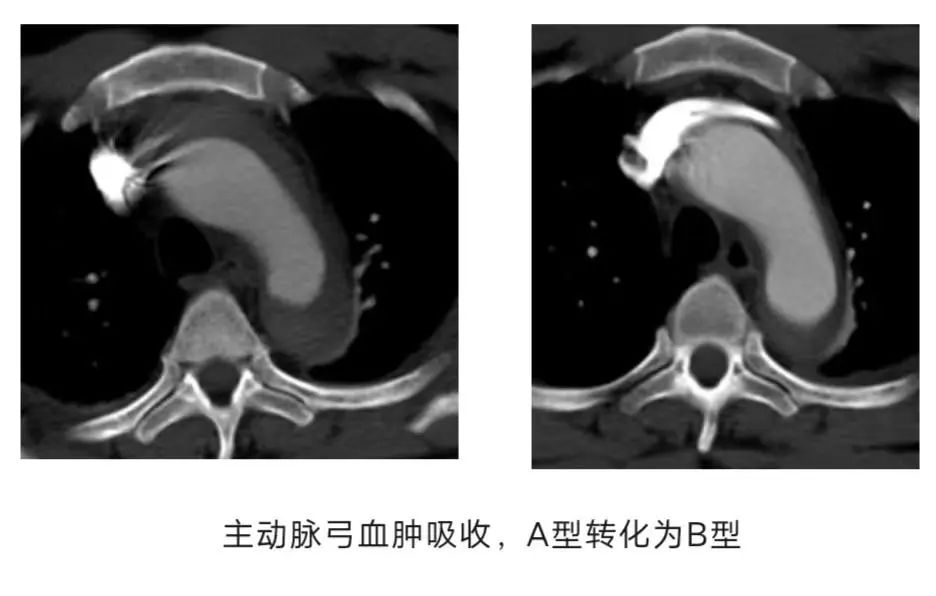

从影像资料可知,张强的情况属于主动脉夹层中的Stanford A型,且为壁内血肿,夹层的另一种形式,需要外科手术,即置换主动脉,创伤非常大,死亡率依然很高。王革表示,这类患者我们时有遇到,部分患者有望通过保守治疗,让病情得到控制,甚至由A型转为B型,那样的话就能获得创伤小、预后好的介入治疗。

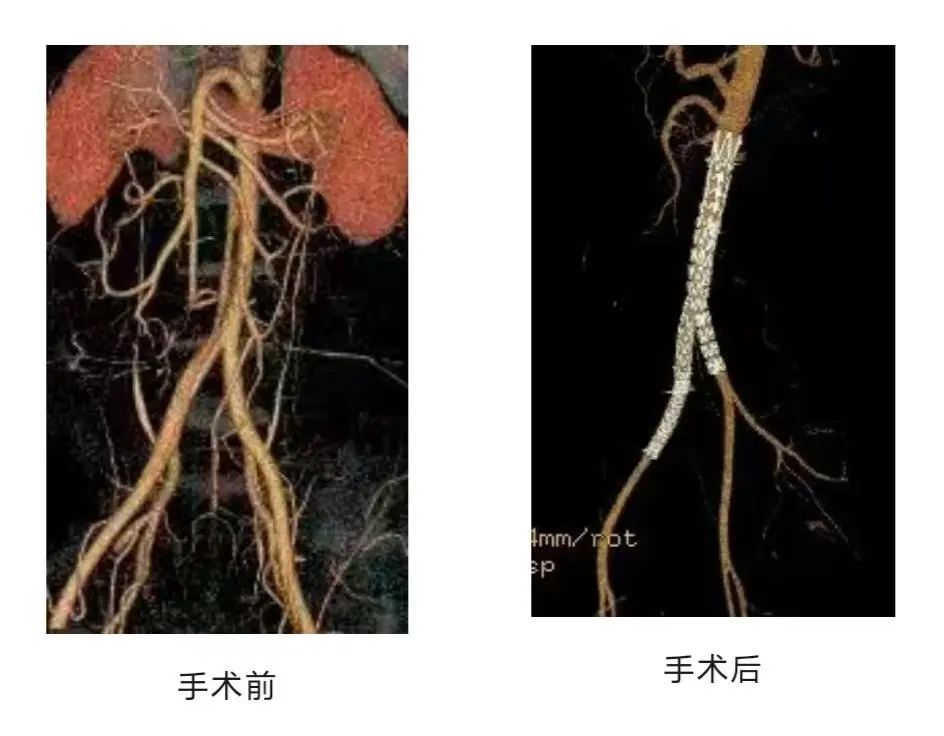

保守治疗非常成功。医护人员通过为患者进行降压、止痛等治疗,并让其卧床制动几天,血管内的血流灌注力量有所减缓,这意味着患者风险下降了不少,介入血管科成功为患者控制住了病情,再次CT检查显示壁内血肿大部分吸收(由A型转为B型),但主动脉远端破裂口仍在扩大。

紧接着,王革带领团队为患者施行介入手术进行腔内修补。局部麻醉下,王革极为谨慎小心地为他在腹主动脉夹层破裂口处放置大血管覆膜支架,封闭远端多个破裂口。支架释放后造影查看支架贴壁情况和内漏情况,确保支架形态和位置满意,造影显示远端真腔显影良好、内脏动脉显影良好,介入手术顺利完成。

这样既避免了创伤极大的外科手术,也避免了胸主动脉支架植入,减少对主动脉损伤,也降低了费用。术后CT检查真腔开放良好、假腔内无血流、血肿继续减少,张强很快就恢复,满意出院。