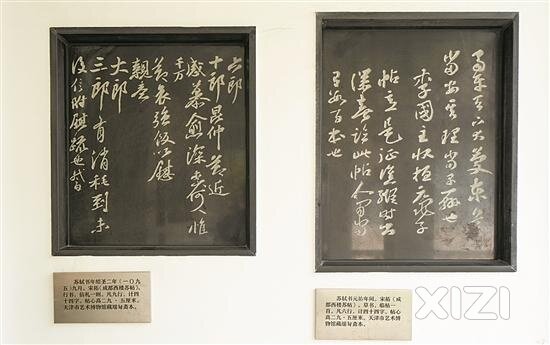

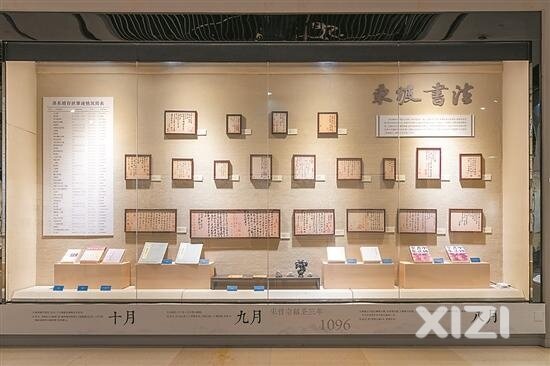

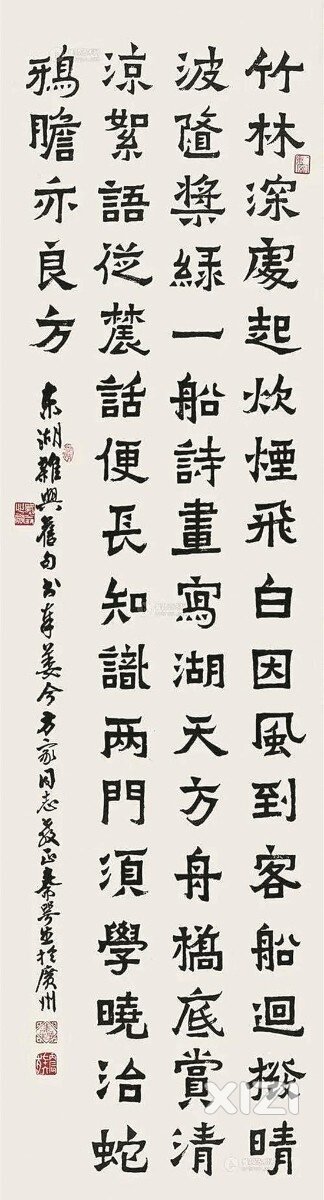

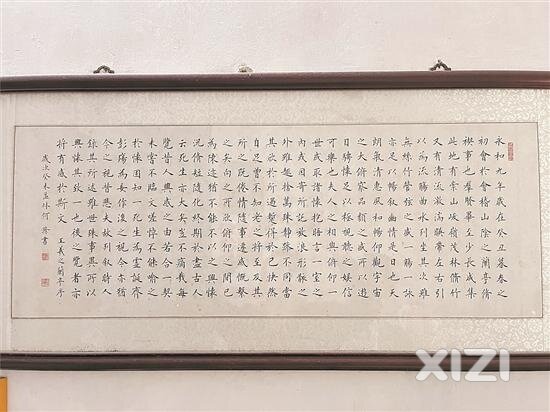

羊城晚报《惠州文脉》143期海报策划统筹/羊城晚报全媒体记者 陈骁鹏文、图/羊城晚报全媒体记者 杨锦强 实习生 吴钰玲 通讯员 周婷婷 东坡寓惠,崇文厚德。作为“宋尚意”书法的代表人物,苏东坡在惠州书法史留下浓墨重彩的一笔,对惠州书法艺术风格变迁影响深远。继苏东坡之后,寓居惠州的杰出人物不可胜数,以诗文书画名扬天下者也不在少数,共同奏响惠州书法史的“乐章”。 如今,惠州书法气息延绵不绝,老中青传承有序。本土书法文化品牌不断擦亮,“秦咢生杯”书法大赛作为惠州书法界最高水平赛事,吸引近千位书法爱好者积极参与,成为粤港澳大湾区具有影响力的书法赛事之一。 各具风格,书法名家辈出北宋绍圣元年(1094年)十月,大文豪苏东坡被贬谪到惠州。他是历史上为数不多的“通才”,诗、文、书、画无不精妙,就其书法而言,以“我书意造本无法,点画信手烦推求”的书法之道,成为“宋尚意”书法的代表人物,曾慨叹“吾书虽不甚佳,然自出新意。不践古人,是一快也!” 惠州东坡祠景区的苏轼手迹碑 王小虎 摄何为“尚意”?《黄帝内经》称:“心有所忆谓之意。”可见,“意”与“心”有关,即内心表达的想法。苏东坡抵惠后,在短短两年多的时间里,写下了大量的诗词、书法作品。据《东坡寓惠书法碑帖选》记载,苏东坡在惠期间所留下的有关书法及碑刻拓片约30余件。 宋代德有邻堂东坡砚 王小虎 摄据专家介绍,苏东坡寓惠时的书法碑帖,其字笔意雄劲,姿态闲雅,潇洒飘逸,精彩非凡,“一蓑烟雨任平生”的人生态度也跃然纸上,可见当时他的书法艺术已步入成熟时期。他的到来,不仅让中原主流文化在惠州落地生根,还在惠州播下了书法的“种子”。 东坡存世书法的复制品及东坡书法字帖展览墙 王小虎 摄明正德九年(1514年),年过五旬的祝枝山出任惠州府兴宁县令,到任后,其卜宅惠州西湖,故居位于祝屋巷附近。祝枝山家学渊源,能诗文,工书法,郁郁不得志的仕途使他“胸中千万虑”,最终成就他的书法艺术。其狂草颇受世人赞誉,流传有“唐伯虎的画,祝枝山的字”之说。祝枝山的到来,为惠州书坛增添了一笔靓丽的色彩。清嘉庆五年(1800年),著名书法家伊秉绶到惠州任知府。他四体皆能,人称其书法“以篆隶名当代,劲秀古媚独创一家”。寓惠期间,伊秉绶曾意外发现苏东坡珍爱的“德有邻堂”端砚,后带此砚回家,将书斋命名为“赐砚斋”,并在每年十二月十九日东坡生日时,“招宋湘诸名士设祀堂中,赋诗饮酒”。此外,归善(今惠州惠阳)人黄钥为伊秉绶入门弟子,所作隶书,酷似伊体,常为伊秉绶代笔。 清代书法家、归善县淡水人邓承修(1841年—1892年),官至鸿胪寺正卿,被誉为“铁面御史”,是惠州市唯一一位被《清史稿》列传的历史名人。其书法受伊秉绶影响,自成以硬瘦独标一格,用笔“筋骨硬键,怡与其‘铁汉’之誉”相称。归乡后心系家乡教育事业,不仅主讲于丰湖书院,还创办崇雅书院,亲任山长。 薪火相传,活动丰富队伍壮大苏东坡、祝枝山、伊秉绶等人寓惠期间,创作了大量的优秀书法作品,影响了一代又一代惠州人,奠定了惠州书法的坚实基础。近现代,惠州书坛也涌现了不少本土书法名人,如秦咢生、陈安邦、张桂光、李杰、赵玄、蓝广浩、何涤等,他们在自己的领域内各有千秋,都为推动惠州书法的发展作出了贡献。 《岭南书法史》记载,20世纪80年代,广东各市县纷纷成立各种类型的书法组织,并开展群众性的书法活动。如广州、佛山、惠州等地的书会都为书法艺术的普及和提高作出贡献。 据惠州市书法协会介绍,自1984年成立后,协会一直积极开展书法艺术的推广和普及工作,举办了一系列的书法展览、培训、讲座等活动,如1988年举办的“苏东坡寓惠诗文书法作品展”,来自全国15个省、市的130多位知名人士和著名书法家的作品参展。此外,部分中、小学校恢复了书法教学活动,还组织学生书社。 《惠州市志》记载,1988年以后,惠州市文化局及有关部门经常举办美术、书法作品展览。此外,1976年至2000年,惠州举办戏剧、音乐、书法等各类培训班1109期,培训业余文艺骨干16万多人次。 “随着改革开放,大家思想逐渐活跃,加上有关部门开展的书法普及工作,越来越多人了解书法。”惠州市书法家协会主席曾惠平说,书协成立时,会员只有20多人,次年才35人,经过近40年的努力,目前增至700多人。同时,惠州还出现了众多的青少年书法爱好者,甚至普通老百姓都对书法产生了浓厚的兴趣。 爨体书法备受追捧,青春力量崭露头角近年来,在惠州各方力量的推动和带领下,市民掀起了学习爨体书法的热潮。据惠城区爨体书法传承中心(惠城区文联下属机构)名誉主任胡淑景介绍,2016年至今,已连续7年举办“惠州市弘扬和传承秦咢生爨体书法艺术公益培训班暨若无先生爨体书法展”,每期培训班学员超百人,还吸引了众多书法爱好者前来观摩。 秦咢生爨体书法艺术公益培训班授课现场 受访者供图“事实上,爨体书法是惠州书法的一大亮点!”胡淑景表示,这展现出了本土特色文化,不仅老中青在积极传承,连00后、10后都开始崭露头角。据悉,胡淑景的学生王薇媛(12岁)以爨体书法作品获得惠州市首届“秦咢生杯” 书法大赛少年组一等奖。 之所以出现这股热潮,离不开生长于惠州、为广东书法文化艺术作出重要贡献的著名书法家秦咢生。其曾任广东省书法家协会第二届主席,诸体俱善,尤擅行书及“爨体”晋碑,人称“秦宝子”。他在世期间,心系故乡,多次回惠与书法界人士进行研讨交流,还将90幅书法作品献给家乡,极大地促进惠州书法文化发展。至今,惠州仍铭记于他的贡献,专门在西湖为他建“咢生书屋”。 秦咢生书法作品 受访者供图“由于秦咢生巨大的影响力,市民对爨体书法青睐有加,从中也折射出市民对于书法艺术的热情。”曾惠平说,“秦咢生杯”书法大赛于2021年设立,赛事每年举办一届,面向粤港澳大湾区书法爱好者公开征集作品,两届“秦咢生杯”书法大赛共收到投稿1596件(含篆、隶、楷、行、草书法及篆刻作品)。“秦咢生杯”作为惠州书法界最高水平赛事,如今已打造成惠州书法本土文化品牌,进一步传承发展书法艺术。 【文脉链接】何涤:书品即人品1931年出生的惠州本土书法家何涤,现为中国书法家协会会员。其自幼热爱书法,在书坛耕耘80余年,近年获得了“广东省从艺70周年文艺家和文艺工作者”荣誉称号。如今,他的作品不仅被国内一些文物单位收藏,有的还流传到港澳台及海外。 记者与老人相见,在其家中,只见他满头银发、步履蹒跚,但精神矍铄。趁着兴致,何涤铺好宣纸,蘸好墨,经过一番思索后,提笔写下四个大字——“上善若水”,一气呵成、力透纸背。 何涤何涤青少年时期跟随他的小学语文教师、校长何冠文以及他的中学文史老师王映楼学习。“和大部分学习书法的人一样,一开始我就临摹唐宋的楷书法帖,包括颜真卿、欧阳询、黄庭坚等大家,因此打下了较好的楷书基础。”何涤指着自己的书法作品说道。 据何涤介绍,他从事教育工作之后,仍业余自学,经常参加社会宣传的书写工作和书法展览活动。后由于身体原因退休,在老伴的支持下,他继续投身于书法,当时回忆过往而感慨万千,即兴撰联以自勉,联曰:“翰墨飘香祇为山河添锦绣;春风化雨但求桃李吐芬芳”,从此进入寄情翰墨的岁月。 “我先后加入了惠州市书协、惠州书画院、广东省书协等书艺团体,专心与书友切磋书法艺术,从唐宋法帖到魏晋碑帖,从楷书到行书、汉隶、秦篆进行了比较广泛的涉猎与研究。”他说,在此基础上,决定在有限的岁月里主攻楷书。 据何涤回忆,当时有人问他:“现在楷书不流行了,你为何还要写?”他回答道,首先,情性适合,自己做事认真细致负责,淡泊名利,追求真、善、美,这种性格与楷书的端严庄重具有同频共振之缘;其二,修身养性的需要,楷书法度最严,必须一丝不苟,这要求心平气和、排除一切杂念,符合我修身养性、益寿延年的需要;其三,社会需要,书法除了自我需要,还要顾及社会需要,要为社会服务就必须面向广大群众,而楷书是广大人民群众喜闻乐见的书体。同时,一个优秀的书法家,品格一定要高尚,拥有高尚的品格才会有崇高的艺术追求和传之久远的精品力作,书品即人品。 何涤书法作品“后来我不断投石问路,将学到的东西通过书作表达出来,然后将作品拿去参加比赛。如果获奖了,那就说明我走这条路子走对了。”他向记者展示他的楷书作品时说,经过多年努力,最终得到了群众的喜爱和专家学者的认可,现在很多人都慕名前来求字。 同时,他退休后仍与学生保持密切联系,并以身作则引导学生前行。据何涤的学生黎汉忠介绍,每次拿作品前来请教,何老师都会非常负责地点评指导,同时会用丰富的人生经验教导学生向上向善。“何老作为一位老书法家,广受好评,为惠州书坛贡献了自己的力量。如今,他的很多学生都加入了市书协、省书协等。”黎汉忠告诉记者。来源 | 羊城晚报·羊城派责编 | 朱光宇