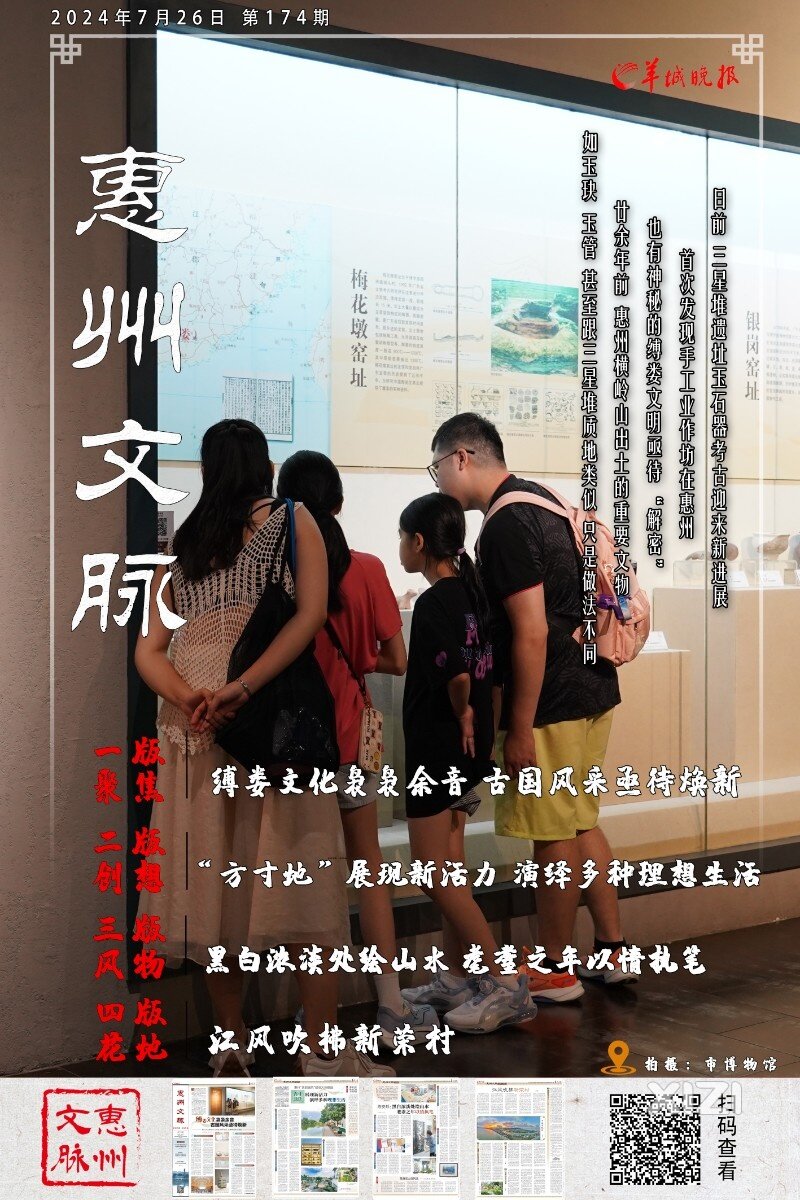

“东江怪杰”“惠州文化的名片”“音乐家”“书法家”……在惠州,有这样一位已到耄耋之年,集诸多绰号雅称于一身的老人,他是“玩世不恭”的杂家,常年在音乐、书法、绘画之间徜徉;他醉心于山水和田园风光,致力于在有生之年将惠州佳景描绘记录在纸张之上。2024年,88岁的他带着《东江梦》《秋收季节》《月夜》《山田喜雨》闯入国际赛事,且陆续获奖。这位老人便是陈安邦。

自幼受熏陶 寄情于丹青1936年,陈安邦生于惠州一个书香门第家庭,家中人才济济。他的爷爷陈巽基毕业于北平大学法律系,大爷爷陈培基是清朝举人,外公是惠州下角的秀才,父亲陈仕早是学校校长。礼泉有源,兰竹有根。幼时的陈安邦从家中爷爷藏书里接触到了书画与文字,其中,有很多保存良久的画册、书籍,甚至还有不少线章书。

自幼受熏陶 寄情于丹青1936年,陈安邦生于惠州一个书香门第家庭,家中人才济济。他的爷爷陈巽基毕业于北平大学法律系,大爷爷陈培基是清朝举人,外公是惠州下角的秀才,父亲陈仕早是学校校长。礼泉有源,兰竹有根。幼时的陈安邦从家中爷爷藏书里接触到了书画与文字,其中,有很多保存良久的画册、书籍,甚至还有不少线章书。

“墙壁就是我的画板,家里的每一面墙壁都有我临摹的痕迹。”陈安邦介绍,幼年因家贫,他为了节省开支没有购买画纸,而是绘画于墙上。家中每一面经过石灰批荡的白粉墙,都是他心中理想的“画坊”。

1954年,陈安邦考入广州音专(星海音乐学院),因为兴趣使然,他在就读二胡专业的同时,选修了每周两节的美术课。这门课程由广州美术学院讲师迟轲进行授课,陈安邦在课堂上学习速写和焦墨,并从中受到诸多的启发。大学期间,他还与众多艺术大师结缘,如西安美术学院的王崇仁教授及陕西艺术界的巨擘朱满堂,王崇仁教授还为其画册写过代序。

下课后,陈安邦常常带着画夹,到附近的农村写生。村庄、树林、菜农都是他绘画的对象,亦是他的灵感来源。即便后来他被分配到湛江农垦文工团工作,也会外出采风,到湖边、树旁,看远处山,看近处水。“从小我就喜欢山水。”北方的山,南方的山,遍布了他采风的足迹,在他眼里,山水皆有灵性,千山万壑看不厌,淙淙流水如悦耳乐章。

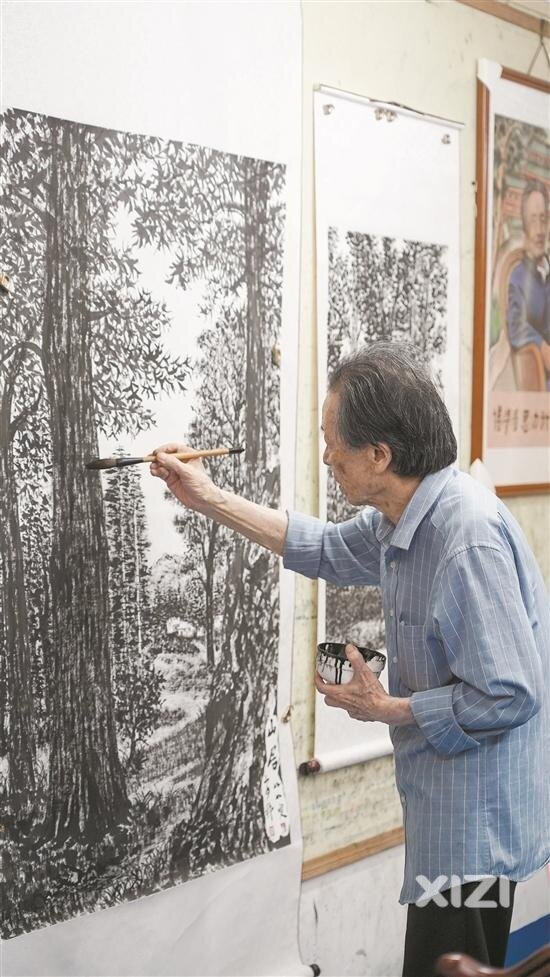

时隔数年,这些生动景致,由花甲之年的陈安邦以焦墨画的形式呈现了出来。焦墨画作为国画中的一种,以黑白两色作为绘画的色彩。该作画技艺鲜为人知,大众更多知道的是有颜色的国画,而不是以黑白构成的焦墨画。“古代最初作画靠的是线条。线条和墨在纸面上被用到极致,这也是我喜欢焦墨画的原因。”陈安邦道。焦作为“五墨”之首,颜色最黑,且因不怎么含水,下笔在宣纸上墨汁难以洇开,笔力的使用成为了画作的关键,提、按、擦,焦墨作画完全靠线条和点子的变化而传神写意。

在陈安邦钻研焦墨的漫漫长路上,并没有专门的老师对其进行细致的传授,他主要靠自己长时间的临摹、学习和领悟,于他而言,“悟”和“磨”是学习焦墨的核心和常态。据了解,陈安邦的艺术启蒙来自于家中藏书《芥子园画谱》。画谱中,寥寥几笔线条勾勒出的崇山峻岭、极具风骨的花卉枝干、闲逸自然的人物形象,提升了他欣赏美、理解美、创作美的能力,也推动了他对绘画的喜爱。后来,陈安邦不再满足于书籍探索,他开始自发研究起近现代画家黄宾虹的“积墨法”、张大千的“泼墨法”“钩斫法”,并从中摸索到了自己的绘画技艺。 陈安邦画室一角画画就像唱歌一般

陈安邦画室一角画画就像唱歌一般

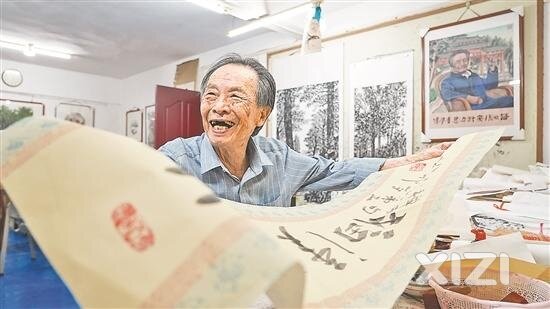

“画画就像唱歌一样,要有节奏!”随后,陈老唱了一两句《东方红》向记者展示歌唱时的“跌宕起伏”。“用笔的快慢、浓淡、轻重、粗细,就好像唱《东方红》一样,要有节奏性的变化。”在他的作品里,观者能看见利落的线条横贯画面形成一座座山峦起伏错落,墨重处呈山巅,留白处显远山;虽只有黑白两色,但构图空间立体感强,远看画面内容密不透风,近看主体间距离空可跑马,极具观赏性;墨汁纵笔时,枯而不竭,润而不死;墨汁交叠处,即便没有加水洇散,亦有活口气眼的秩序。

当记者询问其学习焦墨最难的地方在哪里时,陈安邦回答:“构图是焦墨画最难的地方。”他表示,空间感、立体感在焦墨画中靠的是多日的练习和艺术修养,并非是一蹴而就的事情。想在黑白纵横间,突出意境、情境,并非易事。此外,除了笔法的技巧,构图的考量,还不能缺少对画作的思考以及赋予其情感。陈安邦感叹,如今很多画作呈现给人的感觉像摄像机,把画面生搬硬套到纸张上,缺乏了作者自己的思考,情感空洞,完全是为了笔法技巧而画。他认为,画作需要充满生活气息,需要以丰富生活经验作为基础。 陈安邦在绘焦墨画如《村口斜阳待牧归》一作,陈老将靠近斜阳光线的一侧进行留白,树荫之间上重墨,在婆娑树木间,还增添了往回走的牛群和牧人,以示归家景象。“我见过很多次这样的景象。每天晚上照着我回家的斜阳,等待我回家吃饭的父母亲人,我将它们二者结合在了一起。”观看此画,观者可从黑白中感受到斜阳的暖意,归家的惬意,生活气息跃然纸上。

陈安邦在绘焦墨画如《村口斜阳待牧归》一作,陈老将靠近斜阳光线的一侧进行留白,树荫之间上重墨,在婆娑树木间,还增添了往回走的牛群和牧人,以示归家景象。“我见过很多次这样的景象。每天晚上照着我回家的斜阳,等待我回家吃饭的父母亲人,我将它们二者结合在了一起。”观看此画,观者可从黑白中感受到斜阳的暖意,归家的惬意,生活气息跃然纸上。

另一幅采用了焦墨重彩绘画的《山田喜雨》,更让人直观感受到了生活的动态。画面中心一片绿色,似有风吹拂,似有雨湿润。“这是山上农田刚刚种下了禾苗,下雨前很干燥,下雨后却因为雨太大,导致水沟都堵塞了,村民便在雨后去通渠。”陈老道:“所以画面上‘到处都是水’,绿一片、蓝一片。没有生活体验,很难将其描绘出来。”

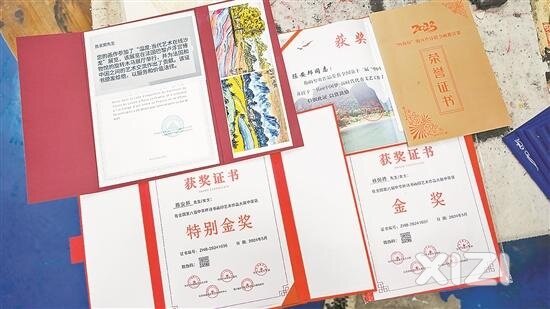

作家、书画评论家尹汉胤评论其画作:“激情所至,落笔磅礴。在尽情挥洒志趣的同时,于传统艺术手法中呈现出一种独特的意境、笔调,飘逸中涌动着一股勃勃的生命力。虽是将大自然再现于纸上,但他追求的是潜于水墨之中的内蕴,使其笔下山水勃发出一股强烈的时代气息,令人看后情动于心。” 近期陈安邦与其弟子获得的奖项证书没有画家不热爱家乡的山水

近期陈安邦与其弟子获得的奖项证书没有画家不热爱家乡的山水

清代诗人江逢辰评惠州:“天下不敢小惠州!”惠州靠名山,临名水,说起山,有“岭南第一山”罗浮山,有“粤东沿海第一高峰”的莲花山;说起水,有浩荡穿峡而至的东江水,有明镜般澄净的西湖水;说起人,有仙风道骨的葛洪、有才气纵横的苏东坡……

年轻时的陈安邦,常年身在异乡,他将对家乡的热爱和眷恋藏于心中,藏于歌中,藏于画中;回乡后,他发现家乡有很多秀丽的风景还未被世人所知,于是他描绘下惠州景致的焦墨作品,希望更多人能看见惠州,了解惠州。

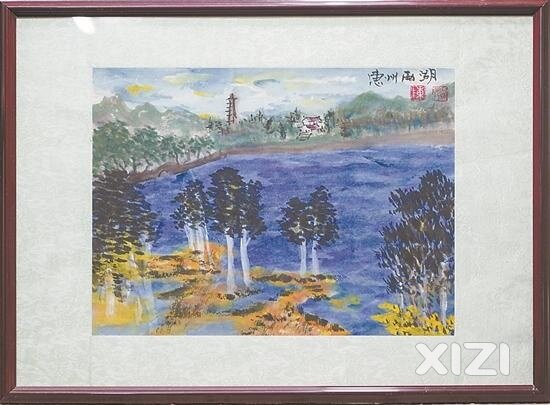

近年来,陈安邦将惠州东江、惠州山村以及同代人在惠州生活的记忆一点点刻画,《微山湖畔》《巽寮滩写生》《惠州西湖》《罗浮山日出》……逐渐诞生了不少精湛生动的作品。

作画需要思考,一样的景,不同的画家会产出不一样的作品。陈老告诉记者:“创作时,我去过的惠州革命旧址、山水、建筑楼宇,都会浮现在脑海中。不能简单只将场景表达出来,我还会自己难自己,给画起主题、定细节,构思后一一描绘。”在陈老画室入门正对的墙壁上,挂着一幅《高潭区农会旧址黄氏祖祠》。着眼看,视线近处被松树、榕树左右框定,远处是微微起伏的山峰,祖祠和民居聚于中心,过往的绿瓦和新建筑的黄顶相衬,悠然的小径夹杂着门前门户种植的绿树,偶有花树点缀。整幅画颜色清新,过渡自然,构图由前往后,由近至远,好似某处悠然山村。正如高潭区在曾经浴血奋战、艰苦革命斗争后,最终迎来了民众生活的安宁。

惠州西湖林木葱郁,水色潋滟,在陈老作品《惠州西湖》里,却是有着月映西湖的静谧。柔亮的光线占据了大部分画幅,远眺矮屋细塔,以几棵树木将距离拉伸,间隔远近的空间;《巽寮滩写生》,陈老不聚焦巽寮湾海景,而是细细描绘了沙滩边一排排的树木。其中两棵不同品种且宝贵的树木放置在前方,与其他树木样式隔开,纵深感明显,且呈一派勃勃生机。 陈老描绘的月映西湖静谧祥和书画一体,陈安邦除了绘画惠州景,还在各处留下了书法墨宝。他为西湖八桥的迎仙桥题桥名,为惠州西湖的照月亭书对联:春月春花初入座,湖山湖水正当门;早年间他绘画的叶挺故居、观音阁等诸多画作都赠予了前来拜访的客人、朋友,朋友笑称其为“人民画家”,四处为人民留画。

陈老描绘的月映西湖静谧祥和书画一体,陈安邦除了绘画惠州景,还在各处留下了书法墨宝。他为西湖八桥的迎仙桥题桥名,为惠州西湖的照月亭书对联:春月春花初入座,湖山湖水正当门;早年间他绘画的叶挺故居、观音阁等诸多画作都赠予了前来拜访的客人、朋友,朋友笑称其为“人民画家”,四处为人民留画。

时至今日,陈老与画已携手历经半个世纪的风雨。提及日后规划,他告诉记者:“之后,我会与弟子一起将西湖八桥画下来,还有各处名迹、惠州革命故人的家乡……只要我还有余力,就会继续创作!”

“千年树木 百年树人”

在陈安邦的画作中,树,屡次出现,或与山结合,或同水相依,此外大部分则是密集的树林、耸立的老树。为什么喜欢画各种各样的树?他表示,一方面是其被树的个性、生命的力量深深震撼;一方面是中国画家很少将树林作为绘画的主体,且想尝试,能否以中国画的形式绘画出油画中树林的光影。

常言道,十年树木,百年树人。陈老却觉得是千年树木,百年树人。“人类活到一百岁便看到了尽头,但树却可以活上百、上千年。人也不能缺乏树,木头、氧气皆靠树。革命时,甚至人还能啃树皮而生。树的生命力真是太精彩,太伟大了!”他认为,明面上画树,其实暗里画的还是中华的大好河山。有树则成林,有人则成群,有家则成国。

《陈安邦焦墨山水画集》中就有这样一幅经典焦墨树林作品:《晨曦》。繁密的森林树木枝叶向上生长汲取着阳光,草丛里有一条不细看会被遮盖的蜿蜒小道,通往光源密集处。如何在黑白单色里展示光?画中,清晨的微光以斜入的角度“切”入森林,数片长方形形状的留白穿插在树干间。乍看,光源像锋利的匕首刺入密林深处,而后逐渐让人感受到万物复苏的生机与柔和,微光缓缓步入、挥洒到了密林深处照耀不到的地方,为植物提供养分。除了《晨曦》,陈老还绘画了不同时刻光线与树林的大画,如《晌午》《村口斜阳》。此外,还有不少焦墨树木作品,如《曲径通幽》《林茂无人鸟相呼》《林间小路》等。

据了解,国内焦墨作画以树为主体的画家、画作甚少。不少焦墨画家在绘画取材上第一联想到的便是家乡、常住地的画面,如中国当代著名画家张仃,作为北方人的他,会以焦墨绘下北方雪景,积淀在干枯枝丫上的大雪,银装素裹的古建。陈老亦是如此,在他的焦墨树林作品中,取材的树木与场景大部分都是南方的树、惠州的树。“这里画的是两棵芒果老树”“这是一棵百年的大榕树”“这树可与其他的不一样,珍贵得很啊”每一幅画里的树,陈老都能指着谈上一两句。他提出,做人需像做树一般,亭亭玉立,精彩长久。

【文脉漫谈】

是真名士自风流 ——小记陈安邦先生

□祝基棠

陈安邦先生最近接踵荣获海内外书画大赛共7项绘画金银奖,作品还获邀参加巴黎卢浮宫博物馆美展。说是老树著花还是厚积薄发,都欠准确。因为早在上世纪90年代,他已“著花”“薄发”,崭露头角,名播岭南了。从地方到中央的媒体,都称誉他为“东江怪杰”,还在知天命时他的传记便载入《中国文艺家传集》第一部。这次令人惊讶的是,时隔30年,当他步入米寿时,仍创作不辍并频频夺奖。这在惠州乃至岭南画坛,恐怕亦属罕见!

安邦先生是一个不鸣则已、一鸣惊人,常给人意外惊喜的人。他从一个高胡专业的音乐家,一个华丽转身成为惠籍首个国家级书法家,广东省美术家,并蝉联五届惠州市书法家协会主席,这确实风流潇洒、成就非凡。

惠州自古以来人文蔚起,名士辈出。安邦先生能有今日的成就,离不开这块美丽土地的滋养,离不开他书香家庭的文化熏陶,当然也离不开他本人的天赋异禀,尤其是刻苦努力。他在自画像下写有六个字:博学善思力行。这是他的座右铭,也是探索他精神世界的密钥。

先生学历不高,但嗜书如命,读书不少。为了买到心仪的书,他可以易粮典衣。他相信:画法与诗文相通,必有书卷气,而后可以言画。因此他特别强调学习,包括学习别人的经验。他有惠州人包容的美德,真诚地称所有有专长的书画家为老师,即使对方比自己小十多岁。他未获名师真传,但是“转益多师是吾师”,博采众长让他获益匪浅。

先生有急才,喜欢在一饮一啜后为友人撰联,并即席挥毫相赠。他曾在游览鸣沙山、月牙泉后即席撰书:烈日黄沙皆佛性,冷月清泉沐禅心。既贴切又富禅意。该联为敦煌有关部门所赞赏并收藏。先生把即席撰联当作练脑善思的好方法,其文学修养之深亦可见一斑。

先生把写生、采风亦视作“力行”的重要内容。耄耋之年,他常常行走于穷乡僻壤,徜徉于山坞水涯。他把壮阔的大自然当作灵感的源泉。他广交农友,把书画作品无偿赠送胼手胝足的芸芸众生。

也许是洞明世事、深谙大道至简的真谛,他常说:材料最简单的才是最复杂的艺术。他在晚年,将绘画重点投向了用焦墨法画树,礼赞树的繁盛,树的生机勃勃,树的生命力强大。

安邦先生在艺术上是赢家,在生活上也是赢家。少林拳、齐眉棍,美食、养生,跌打顶伤、药材泡酒,他样样在行。茶烟酒不离手,无酒不写字。更出名的是直言,说话只论是非,不管其他。批评人时一句“没文化真可怕”,常令人狼狈尴尬不已。但是,人们仍然喜欢他的率真、执着、可爱,喜欢他“不曲道以媚时,不诡行以邀名”。也许,这正是一个有鲜明个性的艺术家宝贵的品质。

安邦先生自幼体弱多病,曾被一名医预言活不过18岁。而今他88岁了仍精神矍铄。有道是:唯大英雄能本色,是真名士自风流。先生必将在艺术王国里继续开疆拓土并且延年益寿。我赠先生一联:一笔传文脉,百岁继风流!

文 | 贺沁怡

图 | 王小虎