“择胜地,立精舍,以为群居读书之所”,古代士人的精神追求,使得一批批书院现身于环境优美的山林之中。

在惠州市惠阳区一山林间,创立于乾隆二十五年的挺秀书院却有着不一样的故事。彼时的挺秀书院,不仅有“风声雨声读书声声声入耳”的场景,在此学习的文人志士还将“家事国事事事关心”化为现实。

在中国共产党早期的发展过程中,共产党员叶文匡在挺秀书院内成立了东江地区首个乡级党支部、惠阳县(根据《惠阳县志》,此时的惠阳县共辖县城、淡水、多祝、白芒花、平海、平山、横沥、龙岗、甲子步、梁化、大洲、稔山、永湖、平潭14区。)首个党支部——中共秋溪党支部。在挺秀书院先后建立起象山小学、象山乡村师范,并以此为据点播撒革命种子。

历史是最好的教科书,名人是最好的正身镜,近日,羊城晚报记者从惠阳区委宣传部获悉,目前包括挺秀书院在内的一批红色革命遗址得到充分的保护和活化,榴兆楼已基本完成修复工程,不日将开启布展工作,育英楼也将进入布展阶段,叶挺纪念馆已经完成布展并投入使用,拟于今年年底全部完成这4个展览的布置。届时,市民将可从展览中洞悉那段峥嵘岁月,既知兴替也可明得失。

叶挺纪念馆已经完成新布展并投入使用书院里成立东江地区首个乡级党支部

叶挺纪念馆已经完成新布展并投入使用书院里成立东江地区首个乡级党支部

以燎原之势发展壮大党组织

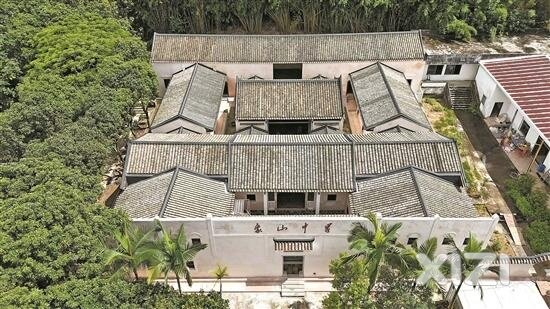

从叶挺大道拐入惠阳区三和街道象岭村,走到村道尽头,再走一段草木茂盛的泥路,就能看到坐落在象山麓下的挺秀书院了。 挺秀书院已基本完成修缮走进挺秀书院内,顶梁上的梁志“乾隆五十年乙巳岁创建立”依旧清晰可见。惠阳区党史办黎一星告诉记者,史载,挺秀书院前身为清乾隆二十五年(1760年)由沙坑叶氏岁进士天波公聚叶氏兄弟39人捐银所建“挺秀书舍”,作为“文学学舍”和“考棚学堂”。由于办学成果显著,乾隆五十年(1785年)更名为“挺秀书院”。

挺秀书院已基本完成修缮走进挺秀书院内,顶梁上的梁志“乾隆五十年乙巳岁创建立”依旧清晰可见。惠阳区党史办黎一星告诉记者,史载,挺秀书院前身为清乾隆二十五年(1760年)由沙坑叶氏岁进士天波公聚叶氏兄弟39人捐银所建“挺秀书舍”,作为“文学学舍”和“考棚学堂”。由于办学成果显著,乾隆五十年(1785年)更名为“挺秀书院”。 挺秀书院梁志“乾隆五十年乙巳岁创建立”依旧清晰截至清末1905年,在145年的科举考试中,挺秀书院培养了沙坑叶氏和周边姓氏的无数学子。

挺秀书院梁志“乾隆五十年乙巳岁创建立”依旧清晰截至清末1905年,在145年的科举考试中,挺秀书院培养了沙坑叶氏和周边姓氏的无数学子。

据记载,虎门要塞司令武进士叶开弟,在西征平疆战役中功勋卓越的叶透谦,在鸦片战争中立下战功的叶青莪、叶青榴,参加中法战争立下战功的叶任伦、叶任实、叶任康,追随孙中山革命的反清勇士叶匡等都曾在挺秀书院中就读。

书院向来是思想活跃之地,1840年鸦片战争爆发后,西方思想传入国内,各种思想在书院内交汇。

清光绪二十七年(1901年),挺秀书院聘请清代秀才邓镜人到学校任教,其长子邓演存、次子邓演达也跟随到书院读书。这一时期,叶文匡等也在书院学习。此时正是革旧鼎新之际,社会动荡,而邓镜人接受过西洋文化,思想开明,这一时期学生在此学习和接触了各种新思想新文化。随着辛亥革命和新民主主义革命的兴起,挺秀书院也翻开了新的历史篇章。

中国共产党成立后,中国的革命从此焕然一新。为尽快适应斗争发展形势,壮大党的组织,1923年,中共广东区委决定派一批党员到各地发展党组织和领导农民运动。1924年春,留学日本毕业后在广州搞工运的共产党员叶文匡被派回家乡惠阳秋溪,领导当地农民运动,发展党组织。

少年时曾就读于挺秀书院的叶文匡回到秋溪乡后,充分利用挺秀书院地理位置偏僻和师生爱国的有利条件,以书院教师的身份做掩护,组织领导秋长农运,积极发展入党对象。1924年夏,在挺秀书院教员和农会骨干中发展叶锡康等人加入中国共产党,并在挺秀书院成立党小组。从此,挺秀书院成为党小组开展工作的据点。是年冬,又发展了第二批10多个党员。此时,秋长周边的周田、鹧鸪岭、莲塘面、滩头村等相继成立党小组。

1925年4月,在党小组基础上,在挺秀书院成立中共秋溪党支部,叶文匡任书记。中共秋溪党支部是东江地区首个乡级党支部,它的建立为秋溪乡大革命斗争起到组织和领导作用,为中共惠阳党组织的发展壮大和革命斗争奠定了良好基础。1926年春,以中共秋溪党支部为基础,建立了中共象山特别支部。

“秋溪支部是党早期组织建设向乡村延伸的开路先锋,具有开创性。”惠阳区委党史办主任林锦成说,据《中国共产党组织史资料》《中国共产党广东组织史资料》史料数据分析,从乡村这个层面来看,秋溪(乡)支部是东江地区第一个乡级党支部,也是全国较早成立的农村党支部之一。从这种意义上来说,秋溪(乡)支部建立为探索和实践党早期在农村基层组织的建设发挥了开路先锋的积极作用。

“秋溪支部是党培育英才的革命摇篮,具有先进性。”林锦成说,秋溪支部建立后,以学校为据点,以教员为掩护,向师生和农民宣传革命理想,发展党员团员,组织领导农运,兴办文艺社、夜校,廖似光就是读夜校后被发展为共青团员的。1932年,刘一燕、李逸民、陈久止等一批共产党员从江西、江苏等地来到象山学校,边教学边从事革命活动。象山学子叶锋、严尚民、卢伟如、叶文华、叶锡康、叶玉莲等成为惠阳革命和东江纵队的骨干力量,从这一意义讲,秋溪支部所在的象山学校功能上有着党团干部学校的雏形。

前赴后继的斗争舞台

共产党人矢志革命

烽烟褪去,红色留存。历史人文与红色文化在挺秀书院中交织,使其有了更加丰富的内涵。

“秋溪支部是党领导革命斗争的坚强堡垒,具有斗争性。”林锦成说,秋溪支部建立伊始,就团结带领广大民众,与地主、土豪劣绅、反动军队展开斗争。1925年2月,在叶文匡、叶锡康、叶梅青等共产党员带领下,积极发动农会会员和群众,组成向导、担架队、运输队支援东征军攻打淡水城;1927年“四一二”反革命政变后,组织党、团员和革命群众召开声势浩大的声讨活动,在白色恐怖下敢于揭露蒋介石叛变革命、屠杀共产党员和革命群众的罪行;1928年1月,秋溪支部的创建者叶文匡身先士卒,在组织农军攻打大山下反动地主和国民党反动派中身受重伤,由于遭到国民党通缉,在隐蔽中得不到药物救治,不幸牺牲,年仅28岁。叶文匡发展的第一位秋溪支部党员叶锡康也在1929年被国民党反动派杀害于广州沙河瘦狗岭,年仅27岁。叶锡康的胞妹、被誉为淡水三女杰之一的叶玉莲,在象山学校读书时成为共青团员,担任交通情报联络员,1930年叶玉莲在淡水城内被国民党抓捕,忠诚刚烈,不暴露党的秘密,1931年2月,与蔡素蓉、叶阿梅一起被杀害于晒布岭,年仅17岁。

“这些只是一个缩影,还有许多象山学校的师生在革命中燃烧自己。”惠阳区委党校科研部负责人说,这里是惠阳革命火种之一,师生们从这里走出,以燎原之势迅速在惠阳乃至惠州发展革命势力。

1928年6月20日,中共惠阳县委在望牛岗遭破坏,敌人发现有象山支部的文件,象山学校党团组织暴露,随后几年时间里,反动当局四处捕杀象山学校党团人士,直至1935年冬,象山师范被迫停办。1936年卢伟如、黄道明等一大批骨干转到平山县立简易乡村师范就读。象山学校的党组织与上级失去了联系,但活动于象山学校的共产党人不怕牺牲,前赴后继,虽然遭遇坎坷,却义无反顾,利用各种方式与敌人作长期的斗争。

1938年抗日高潮在全国掀起,同年春象山学校恢复办学。王守楷、叶振基、叶特青、张国强等一批党员骨干和进步教师先后进驻任教,象山学校再度成为共产党团结教育发动群众抗日统战的中心。

1944年春,由于县委从外地调来的张国强、王玉玲夫妇被国民党特务跟踪,张、王遭捕,象山党组织暴露并遭到破坏,国民党反动派疯狂进行清剿,妄图一网打尽。由叶振基带领叶育集(叶特香二儿子,1939年加入中国共产党,曾任路西区委委员)、叶特青(淡水河西区委员会宣传兼青年委员)、叶茂时(秋溪乡代乡长)、叶轮业(叶雪明)、叶来福等党员教师和进步学生前往坪山参加东江纵队。

1945年4月,路东行政委员会成立后,提出了施政纲领。为确保行政委员会施政纲领的实施,路东行政委员会于1945年7月,在象山学校成立路东农民抗敌同志会总会,选出叶特香为总会长,该会领导会员20多万人,代表农民50万人。路东农民抗敌同志会总会积极发动农民群众起来执行路东行政参议会的决议,在抗敌斗争中起到积极作用。

惠宝人民抗日游击总队成立

海内外惠阳人积极支援抗战

1937年“七·七”卢沟桥事变爆发后,八路军驻香港办事处负责人廖承志多次提出:“日本侵略者,很快就要南下广东。”同时希望组建广东人民抗日游击队。

惠阳区委党校科研部负责人介绍,1938年武汉会战爆发后,日军以为很快可以拿下武汉,没想到战线却拉了很长,这背后很重要的一个因素是物资的支持,当时源源不断的物资在广东这边中转,经过京广铁路运输到武汉。

日军发现这个问题后,就从大亚湾登陆进攻广东,1938年10月11日,日寇在惠阳县的大亚湾和大鹏湾的沿海登陆,淡水、惠州相继失守。10月21日,广州失陷。廖承志、曾生等多次开会,研究选派人员返回内地,组织人民抗日武装,开展敌后抗日游击战争。

1938年11月30日,曾生带领三十多名非武装人员,到达惠阳县沙坑周田村,根据省委、东南特委指示,在叶辅平家开会,宣布正式成立“惠宝人民抗日游击总队”。1938年12月7日,占据淡水的日军撤出。次日,惠宝人民抗日游击总队,戴着“游”字臂章,在当地自卫队的配合下,号召各地乡民返回淡水复市复产,重建家园。游击队逮捕匪徒,使淡水很快恢复了正常秩序。12月10日,召开群众大会,宣布成立东江第一个抗日民主政权——惠阳县第二区行政委员会。

为什么会选择在周田村成立游击队呢?“主要有两大基础,一是马克思主义先进思想已经得到广泛传播,二是当地有较为充足的枪支和弹药。”惠阳区委党校科研部负责人介绍,曾生等人返回内地筹备组建游击队时,曾在惠阳县坪山羊牯嶂李盘家,召开了一次有香港惠阳青年会回乡救亡工作团(以下简称“惠青”)和坪山、淡水、盐田、沙鱼涌等十二个党支部代表参加的干部会议。后来,曾生等人利用叶挺奠定的统战关系,以“惠青”自卫需要的名义,派人到当地的国民党驻军温淑海旅借到17支七九式步枪,向罗坤支队借到一千发子弹,同时从家乡中募集枪支和弹药,奠定了惠宝人民抗日游击总队的成立基础。

惠宝人民抗日游击总队成立后,一直在抗战前线作战。惠阳区委党校科研部负责人介绍,其中,能彪炳史册的莫过于被茅盾称为“抗战以来最伟大的抢救工作”的香港秘密大营救:1941年,香港被日军占领后,滞留在香港的国内许多知名的爱国文化名人和民主人士急需转移,中共南方局和广东省委安排两路转移,其中一路由香港经宝安、惠阳、惠州到龙川转移到大后方。负责这次大营救的正是中共中央、广东党组织及其领导的东江抗日游击队(惠宝人民抗日游击总队为东江抗日游击队前身之一),他们将文化名人安置在惠阳茶园村榴兆楼和嗣前新居等居所,几天休整后安全护送到惠州,掩护他们安全撤离……

惠阳是著名的侨乡,“侨”力量在惠阳的发展进程中发挥着重要的作用。1938年12月中旬,在中共东南特委的主持下,决定以“动员东江群众协助军队及人民武装抗战,并救护伤兵,赈济难民及辅导民众组织各种救亡团体”为宗旨,成立东江华侨回乡服务团(以下简称“东团”),并决定在香港设立办事处,负责与南洋救乡总会联系。

1939年1月,“东团”在惠阳淡水隅园宣布正式成立,在其影响下,随着南洋各地抗日救亡运动的深入开展,惠属华侨的爱国热情不断高涨,他们从精神上、政治上、舆论上和人力、物力、财力各个方面大力支持东江抗日战场。

仅1939年上半年,就回来200多人。在党的领导和东江人民的支持下,华侨回乡服务团,从200多人迅速发展到500多人,在东江13个县市建立了7个分团、5个队和1个流动剧团。有的直接参加各地的抗日武装,有的同当地党组织密切配合,广泛发动群众,组织抗日团体和抗日武装,有力地支援了东江地区的敌后抗日游击战争和抗日根据地的建设。广大华侨和港澳同胞还节衣缩食,踊跃捐款捐物,支援抗战。

海内外惠阳人团结一致支援革命,对促进东江抗日根据地的建设和敌后游击战争的发展起到重要作用。

红色革命遗址84处

探索多元化布展跨区域联动

文化是一个国家、一个民族的灵魂。惠阳文化底蕴深厚,作为东江地区革命斗争的重要舞台之一,见证了无数英勇事迹与历史变迁。这些时期不仅留下了丰富的革命遗产,还孕育了众多重要历史事件、机构旧址、人物活动纪念地以及革命领导人的故居与旧居。

根据最近的一次普查情况,惠阳区红色革命遗址共有84处。近年来,惠阳按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物方针的工作要求,在保护好、管理好、利用好革命文物工作中作出了有益探索和尝试,取得了可喜的成绩。

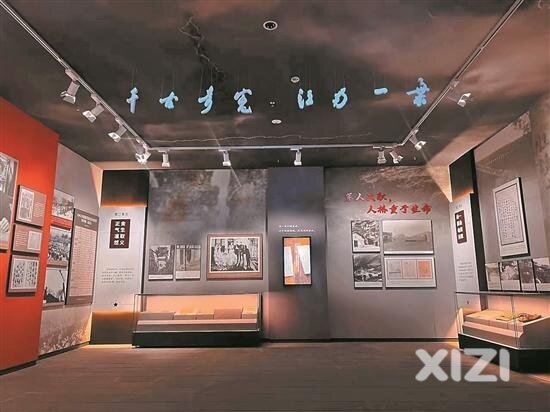

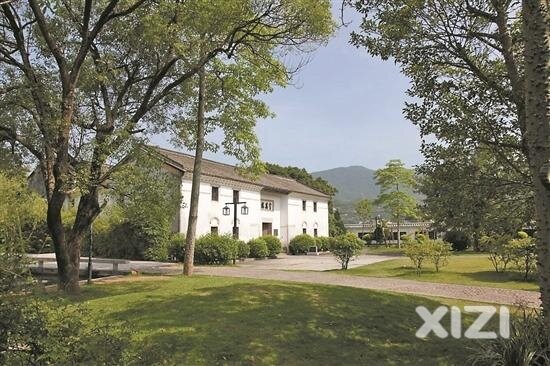

目前已建成投入使用的纪念设施一处——叶挺纪念馆;已活化利用或正在进行布展的项目有:挺秀书院——中共秋溪支部成立旧址、路东农民抗敌同志总会成立旧址、榴兆楼——抢救香港文化人接转站旧址、育英楼(惠宝人民抗日游击总队成立旧址)、会水楼——共青团周田支部旧址、日星学校旧址——香港秘密大营救在惠阳展、叶挺将军故居、邓仲元旧居、卢伟如故居等。

叶挺纪念馆在对红色革命遗址活化利用的策划上,惠阳坚持以保护为主,结合实际加以活化利用,以现存的红色革命遗址发生的具体事件为出发点,突出重点事件、人物,展示惠阳在革命时期在党领导下的革命事迹,力求全面讲述在各个时期发生在惠阳的红色故事。

叶挺纪念馆在对红色革命遗址活化利用的策划上,惠阳坚持以保护为主,结合实际加以活化利用,以现存的红色革命遗址发生的具体事件为出发点,突出重点事件、人物,展示惠阳在革命时期在党领导下的革命事迹,力求全面讲述在各个时期发生在惠阳的红色故事。

近日,记者走访了挺秀书院、育英楼、榴兆楼等红色革命遗址,现场了解到,惠阳已完成挺秀书院、榴兆楼的修复工程,不日将启动布展工作,拟在挺秀书院布展,呈现党的组织史在惠阳的具体实践;榴兆楼将布展,向观众展示东江纵队建立和在惠阳发展的历史。同时,育英楼也将启动布展,策展主题为“从惠宝总队到东江纵队”,主要讲述“惠宝人民抗日游击总队”建立的前因以及其在地方的发展历程,为日后“广东人民抗日游击队东江纵队”成立奠定基础的历史故事;叶挺纪念馆已完成新展布置工作并投入使用。 育英楼“惠阳不少革命遗址的历史背景、事件有一定的重叠性,但是,我们的策展将挖掘红色革命遗址的内在价值,力戒‘主题模糊’‘多馆一面’,避免布展同质化。”惠阳区委宣传部相关负责人表示。

育英楼“惠阳不少革命遗址的历史背景、事件有一定的重叠性,但是,我们的策展将挖掘红色革命遗址的内在价值,力戒‘主题模糊’‘多馆一面’,避免布展同质化。”惠阳区委宣传部相关负责人表示。

目前,惠阳区委党校也在筹划设置党建课程,将惠阳各个革命遗址串联起来,比如将结合挺秀书院历史,开设马克思主义中国化的相关课程,正在探索沉浸式的课程,即将历史搬进课堂,让学生化身为历史人物。同时,该校也在探索与周边城市的联动,目前,惠阳通过香港秘密大营救线路,已经与深圳的龙华、坪山的田心,以及惠城区的东湖旅店实现了跨区域联动。

文 | 记者 林海生 通讯员 曾惠鹏

图 | 曾宇俊 陈婷