新生儿黄疸的判断与处理看这里!

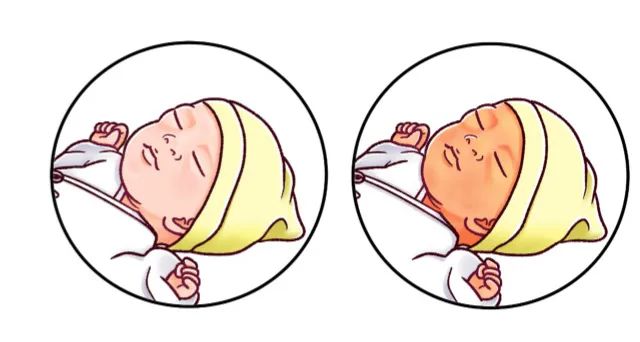

新生儿在出生后不久基本上都会出现黄疸,那如何去辨别自己小孩的黄疸正常与否以及该如何处理呢?

下面我们来对新生儿黄疸做个了解:

新生儿黄疸分生理性和病理性

●生理性黄疸:足月儿生理性黄疸多于生后2-3天出现,4-5天达高峰,黄疸持续7-10天消退,无其他症状, 一般情况良好。早产儿因肝酶缺乏,程度会相对较深,持续时间会延长至4周。

●病理性黄疸:相对生理性黄疸而言,病理性黄疸是黄疸出现早,可在24小时内出现、程度深、持续时间超过2周,伴有哭闹、拒奶甚至严重的可有抽搐等症状。

目前在医学上已不再强调去确定新生儿黄疸是生理性还是病理性,而是更重视黄疸的干预值。

新生儿黄疸出现下列情况时

需要引起注意:

1.生后24小时内出现黄疸,TSB>102µmol//L(6mg/dl);

2.足月儿TSB>220.6µmol//L(12.9mg/dl);

3.血清直接胆红素>26µmol/L(1.5mg/dl);

4.TSB每天上升>85µmol/L(5mg/dl);

5.黄疸持续时间较长,超过2-4周,或进行性加重。

新生儿病理性黄疸到底有什么原因呢?

1. 溶血:见于母亲O型血,新生儿A型或B型血;母亲RH血型阴性,新生儿RH血型阳性;家族有G6PD遗传病史等因免疫反应引起血管内溶血导致胆红素生成过多。一些出血性疾病常见的头血肿、内出血属于血管外溶血,也会造成胆红素生成过多。

2. 感染:母亲有感染性疾病如乙肝、梅毒、艾滋病等容易造成新生儿垂直感染、分娩前有胎膜早破或分娩时引起新生儿各种病毒、细菌、衣原体、支原体等感染甚至败血症也会导致新生儿肝功能受损以及溶血情况,从而引起胆红素增高。

3. 肠肝循环增加:一些先天性疾病如先天胆道闭锁、巨结肠、先天幽门肥厚,以及喂养延迟等可使胎粪排线延迟,使胆红素重新吸收增加。

4. 母乳性黄疸:一些母乳喂养的新生儿由于热量和液体摄入不足,排便延迟也会引起血液中胆红素水平升高。

新生儿黄疸到底有什么危害呢?

新生儿高胆红素血症如不积极治疗,胆红素通过血脑屏障进入大脑,对大脑细胞造成损伤,这种情况称为急性胆红素脑病(TSB>342µmol//L),主要表现有:嗜睡、吸吮无力、四肢肌张力增高或减低、发热或体温不升、哭声尖锐等等。此病存在一定死亡率,存活者大多数会遗留严重的神经系统后遗症,如出现手足徐动症、眼球运动不协调、耳聋、智力低下、脑瘫等一系列表现。

新生儿黄疸如何治疗?

•蓝光照射:简称光疗。光疗是一种简单易行的降低血清非结合胆红素的方法。主要是通过一定波长的光(蓝光)将新生儿血液中脂溶性非结合胆红素转化为水溶性异构体,这种异构体很容易从胆汁和尿液中排出,从而降低胆红素水平。由于光疗相对来说安全性比较好,孩子没有特别的不良反应,所以为广大新生儿黄疸所应用。

•换血疗法:换血是治疗高胆红素血症最迅速的方法,主要用于重症母婴血型不合的溶血病,可及时换出抗体和致敏红细胞,减轻溶血;降低血清胆红素浓度,防止胆红素脑病,同时纠正贫血,防止心力衰竭。

感染性疾病引起的黄疸在针对病因治疗的同时,也要加强护肝、诱导肝酶甚至需要输注白蛋白等治疗。一些中成药也用于新生儿黄疸的治疗,如“茵栀黄”。

考虑母乳性黄疸的可停母乳3天、增加喂奶量和频率即可达到降低黄疸的目的。

先天性胆道闭锁、幽门肥厚、巨结肠等发育有缺陷的则需及时到有条件的医院行手术治疗。